Le peintre qui dessinait des mangas

Kazuo Kamimura, le peintre de l’ère Shôwa, a atteint une maîtrise de son style en décalage aussi bien avec les mangas de divertissement que les gekigas d’auteur de l’époque. Lorsqu’il débute Le fleuve Shinano, l’artiste n’a plus rien à prouver à personne tant il a démontré l’étendue de son talent au grand public à travers des mangas comme Lorsque nous vivions ensemble ou encore Lady Snowblood. Pourtant, Le fleuve Shinano va devenir l’un des récits les plus aboutis sur le plan graphique de l’auteur. S’il a pu exprimer son talent aussi librement, c’est sans doute car il a laissé le soin d’écrire l’histoire à Hideo Okazaki et que l’alchimie entre les deux hommes était si forte que Kazuo Kamimura a pu se concentrer sur le dessin. S’il se considérait comme un peintre, c’était avec le manga que Kazuo Kamimura voulait s’exprimer, deux branches artistiques qui n’étaient pour lui pas antinomiques. À cette occasion, il déclarait d’ailleurs en évoquant son travail sur Le fleuve Shinano : « Je voulais dessiner avec les nuances de l’encre noir la beauté de la nature, des fleurs, des oiseaux, du vent, de la lune, des montagnes, de l’eau. J’ai voulu exprimer la tragédie, l’amour, le désir, la sensualité et le sang à travers la couleur de l’encre noir. Certaines choses ne peuvent être exprimées autrement qu’en noir et blanc. ».

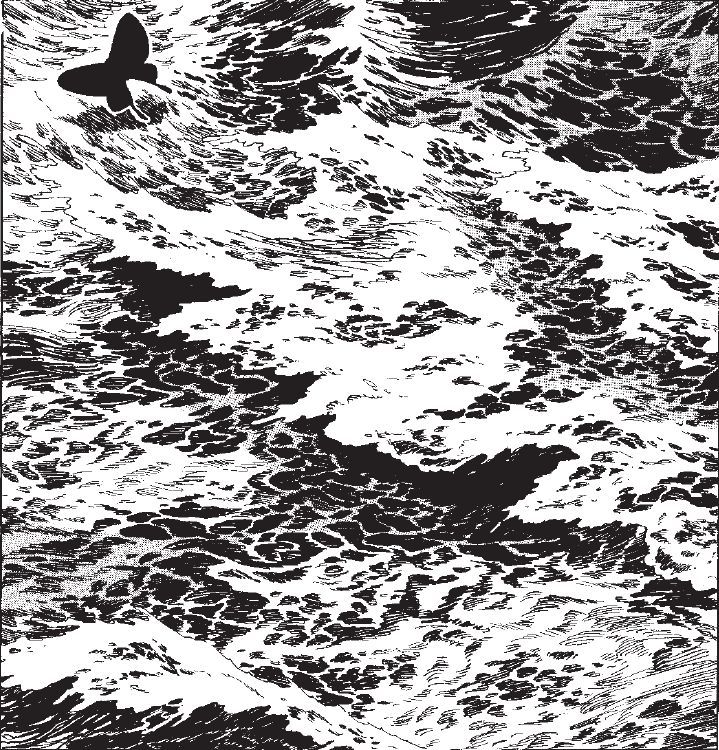

Si ses contours sont noirs, c’est pour mieux faire ressortir la blancheur de la peau de Yukie, d’une couleur qui rappelle la pureté de la neige inscrite dans son prénom. Élancée, aux longs cheveux noirs, la jeune femme dessinée par Kazuo Kamimura ressemble à Maria, à Yuki, à Kyôko, à O-Ei, à Shôko... Qu’importe les époques et les scénaristes, l’artiste n’entend pas dessiner les femmes mais une femme, son idéal. Le personnage féminin est unique chez Kazuo Kamimura, quand bien même il a de nombreuses facettes, et il traverse ses mangas avec autant de grâce que de tragique. Dans Le fleuve Shinano, le dessinateur s’attarde donc sur Yukie, dont il fait resplendir la jeunesse à l’aide de traits délicats et de son style épuré, se débarrassant de toute surcharge inutile qui ne viendrait qu’entraver la beauté de son personnage. Au fil du récit, le dessinateur lui donne différentes facettes, qui se transcrivent entre autres par des métaphores animales. Ainsi elle revêt le visage d’une renarde afin de montrer sa malice et son insensibilité au sort d’un humain qu’elle aurait piégé, ou alors elle est comparée à un serpent dans le dessein de témoigner de sa perfidie et pour appuyer le fait qu’elle corrompe et pervertisse le prêtre. Des images aussi fortes que dures pour désigner une jeune femme ne demandant qu’à aimer. Lorsque Yukie tente de se suicider, c’est à un papillon qu’elle ressemble, figure importante dans la littérature japonaise ramenant directement à la féminité. Une métaphore qui accompagne ainsi la raison de son geste : si elle veut en finir, c’est uniquement parce qu’elle est une femme.

Les métaphores animalières ne sont cependant pas les seules à accompagner les amours de Yukie. Si Kazuo Kamimura nous a habitué à se servir du langage des fleurs dans ses différents mangas, Hideo Okazaki en est un spécialiste. À ce titre, on retrouve de nombreuses fleurs dans les planches de cette série, avec toutes, bien sûr, une signification. Ainsi, lorsque Yukie perd sa virginité, elle le fait sous le regard de cosmos s’agitant au vent. Une fleur représentant l’innocence, alors que la sienne est en train de s’envoler. Un acte qui métamorphose la jeune femme, qui en vient à vouloir quitter le professeur qu’elle aimait temps. Et c’est sous fond de hibangana, aussi connu sous les noms de fleurs d’équinoxe ou de lycoris, une fleur synonyme de rupture définitive, qu’elle lui fait comprendre que leur relation est terminée.

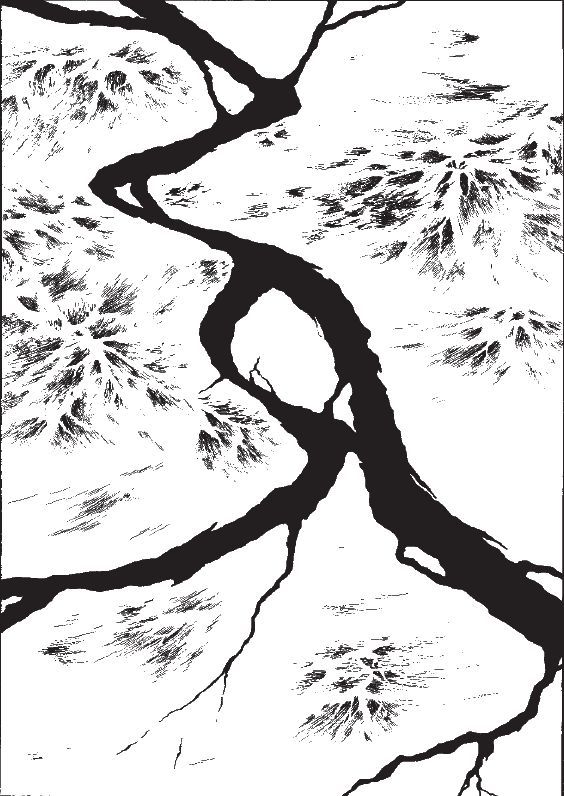

Le langage des fleurs ajoute assurément une dimension poétique à l’œuvre, qui est accentuée aussi bien par la beauté des textes que la finesse des dessins. Dans les faits, Kazuo Kamimura tient autant du peintre d’estampes que du poète lyrique et cela se traduit plus que jamais dans Le fleuve Shinano à travers la représentation des décors. Comme le titre du manga l’indique, la géographie est primordiale dans cette série. On retrouvera ce même goût pour la représentation de la nature quelques années plus tard dans la carrière de Kazuo Kamimura à travers sa série La plaine du Kantô, dont le titre désigne également un lieu. À son sujet, l’artiste déclarait : « Quand on me demande pourquoi j’écris des gekigas, j’ai envie de répondre : « parce que j’ai envie de peindre des paysage ». Parce que je suis persuadé que ce qui marque le plus une personne, ce ne sont pas tant ses expériences passées que les paysages dans lesquels elle a vécu. Mon horizon, c’est ma jeunesse passée dans ce coin reculé de la plaine du Kantô. Quand je ferme les yeux, cet horizon vient planer devant moi. Cette plaine du Kantô, c’est mon carnet de notes. Un carnet de notes toujours enfoui dans ma poche, que je ne cesse de parcourir. ».

Les deux titres se ressemblent donc, quand bien même La plaine du Kantô ajoute une touche autobiographique là où Le fleuve Shinano part de zéro et débute sur un voyage de Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki au cœur d’une région dont ils ignoraient tout, après avoir décidé du titre. Les points communs entre les deux œuvres sont donc nombreux et l’importance de l’attachement à un lieu est sans doute la liaison la plus importante. Ainsi, lorsque Yukie revient dans sa région natale, elle prononce des paroles faisant écho à la citation précédente : « La Shinano... J’ai toujours craint et aimé ce cours d’eau qui a bercé mon enfance. Je puis dire que jamais je n’ai autant aimé mon pays natal comme aujourd’hui. Car en cette journée, je sais que la seule chose qu’on peut véritablement aimer, ce sont les paysages. ». Toute cette vie d’amour, cette malédiction qui la suit est ainsi balayée par un sentiment de nostalgie propre au lyrisme. Le véritable amour se trouverait non pas dans les relations mais à travers les paysages.

L’importance des décors est donc capitale dans Le fleuve Shinano, et ils ne sont pas simplement des souvenirs que Yukie traverse au gré de sa quête d’amour. Comme pour les fleurs, ils ont un sens et accompagnent les états d’âme de la jeune femme, on plonge de ce fait en plein dans le mouvement romantique. Le premier symbole que l’on croise est évidemment celui de la neige, représentation de la pureté qui peut être souillée par les traces et le sang des hommes. Mais elle témoigne aussi de la candeur de l’amour entre Yukie et Tatsukichi lorsque ce dernier écrit le prénom de sa bien-aimée dans la neige, un acte qui revêt un sens encore plus prononcé lorsque l’on sait que Yukie signifie dessin dans la neige. Mais les tumultes des éléments sont souvent incontrôlés, et ils accompagnent l’état intérieur des personnages. Ainsi lorsque que les deux adolescents s’embrassent pour la première fois, la Shinano semble déboussolée, comme si la rivière ne parvenait pas à contenir ses propres courants, rappelant les émotions qui traversent les corps des novices en amour. Et quand Yukie rejoint sa nouvelle école et quitte donc Tatsukichi, un printemps resplendissant s’offre à celle qui pense avoir fait le deuil de son amour et s’apprête à prendre un nouveau départ. Chaque décor et chaque élément a un rôle dans Le fleuve Shinano. L’eau peut prendre la forme de la fin, celle de l’amour lorsque Tatsukichi assiste à une tempête au bord de la Shinano pendant que Yukie embrasse son professeur, ou même celle de la vie quand la jeune femme tente de mettre fin à ses jours en se jetant dans la mer. Le feu quant à lui est tout aussi destructeur mais moins définitif. Il représente évidemment la passion charnelle, mais aussi un nouveau départ. Et si la maison de Takano périt dans un incendie, c’est pour que Yukie fasse table rase de son passé et qu’elle aille de l’avant. Il est temps pour elle de pardonner son père et sa mère et de quitter sa région natale. Le cadre de la Shinano revêt donc un intérêt à la fois historique et intérieur pour Yukie. Tout comme elle provoque le scandale par le simple fait d’aimer, tout comme elle assiste à l’attentat sur le premier ministre alors qu’elle aperçoit son premier amour, la Shinano et Yukie sont liées. L’ultime métaphore de ce lien se trouve dans les cheveux de la jeune femme que Tatsukichi a conservé pendant de nombreuses années et qui, lorsqu’il les dévoile à Yukie lors de leurs retrouvailles, prennent la forme de la fameuse rivière.

Le langage du poète

Lorsque l’on évoque le dessin de Kazuo Kamimura, il est aisé de s’attarder sur la finesse de son trait. La beauté de ses mangas, et Le fleuve Shinano ne fait pas exception, vient de la délicatesse avec laquelle il trace ses lignes. Se focaliser uniquement sur ce que l’auteur représente serait cependant dommage puisque Kazuo Kamimura prouve une fois de plus qu’il est un maître dans la composition et le découpage des cases.

Pour comprendre la mise en scène de Kazuo Kamimura, il faut se plonger dans l’histoire du manga et même remonter jusqu’à l’ukiyo-e. Dès 1814, Hokusai publie ses carnets d’estampes, des illustrations dévaluées à cause de leur format populaire que l’on nomme manga. Si Hokusai, à qui il rend hommage dans Folles passions, et d’autres artistes de l’ukiyo-e vont influencer le style de Kazuo Kamimura, ils vont le faire également dans la forme. La bande dessinée japonaise évolue sous bien des aspects, et elle connaît une révolution après-guerre, lorsque Osamu Tezuka popularise le story manga avec notamment La nouvelle île aux trésors en 1947. De nouveaux codes narratifs directement inspirés du cinéma d’animation voient alors le jour. Dix ans plus tard, le gekiga émerge, un terme que l’on doit à Yoshihiro Tatsumi afin de désigner ses mangas au ton plus adulte et dramatique que le story manga. L’influence vient cette fois du cinéma, et notamment des films noirs occidentaux. Alors que ces deux principaux courants dominent la bande dessinée japonaise de l’époque, Kazuo Kamimura fait ses débuts dans le manga durant la seconde moitié des années 60. Il est admis qu’en théorie une case de manga équivaut à un plan de cinéma mais le jeune artiste entend bien proposer sa propre vision. Il vient du monde de l’illustration, il est influencé par la bande dessinée européenne, elle-même davantage inspirée de la peinture que du cinéma, et après six ans d’expérience dans le manga, il débute Le fleuve Shinano en prouvant ainsi sa maîtrise d’un style éloigné des conventions esthétiques et narratives de ses contemporains.

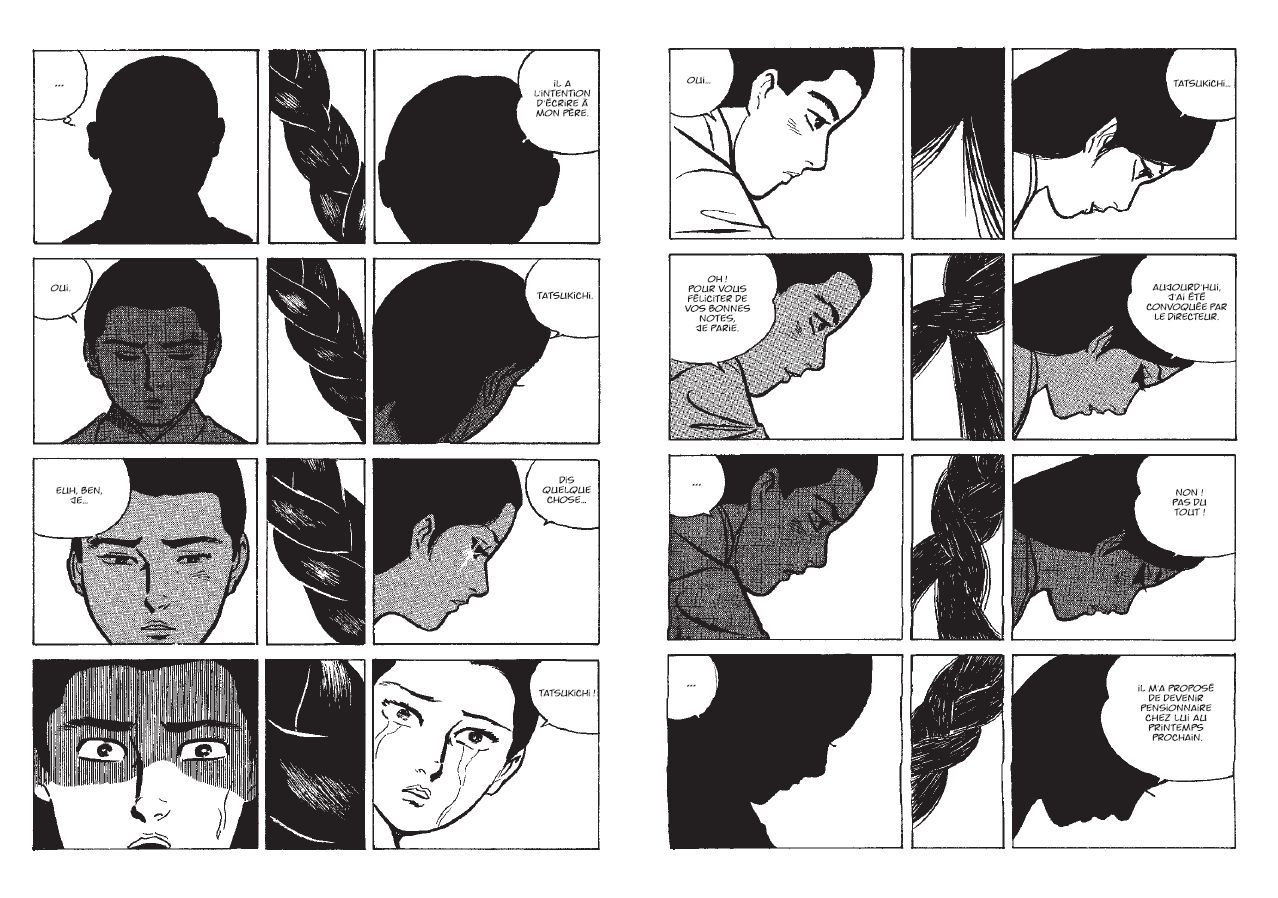

En lisant Le fleuve Shinano, si l’on retrouve des notions de mouvement inspirées par des plans cinématographiques, ce qui saute avant tout aux yeux sont les images fixes dessinées par Kazuo Kamimura faisant écho à l’ukiyo-e. On comprend ainsi mieux son surnom de peintre de l’ère Shôwa. Malgré tout un manga ne peut pas se contenter d’être une succession de peintures ou illustrations, il faut créer du dynamisme. Et si le mouvement est absent au sein même d’une case, l’animation se crée par la mise en scène. Par exemple, en répétant quatre fois un même plan, c’est-à-dire une même action cadrée de manière identique et dans des vignettes de dimensions similaires, et en changeant légèrement une position de corps ou un objet entre chaque case, Kazuo Kamimura crée un mouvement. Il balaie ainsi l’idée qu’une case correspond à un plan de cinéma et porte le manga vers des terres jusqu’alors inexplorées.

Sûr de la qualité de son découpage des cases après les merveilleuses expérimentations qui lui ont valu le succès public et critique de Lorsque nous vivions ensemble, Kazuo Kamimura joue de nouveau avec les codes narratifs du manga dans Le fleuve Shinano. Ainsi par exemple, lorsque le directeur de l’école privé pose des questions indiscrètes à Yukie, les personnages se font face à travers deux cases dessinées côte à côte sur une ligne horizontale. Sur la ligne suivante, on retrouve les deux cases dessinées selon le même plan, sauf que celle qui contient le visage du directeur est plus longue, ce qui réduit de fait la taille de celle contentant la tête de Yukie. Une différence de taille hautement symbolique, représentant l’autorité de l’un sur l’autre, et qui montre que la lycéenne est acculée par les questions déplacées du directeur de l’établissement. Inversement, quand le professeur se confronte au directeur, un même type de découpage est produit, et l’espace du directeur se réduit face aux arguments menaçants de son employé. Le professeur prend alors le dessus, ce qui est accentué par le côté du directeur qui se noircit à partir de la moitié de la séquence et par sa gestuelle, il serre les dents avant de baisser les yeux.

Kazuo Kamimura laisse donc libre court à son imagination en termes de mise en scène et multiplie les idées de découpages sublimes, jouant avec les frontières de son média. Car si Hideo Okazaki se charge de la langue, c’est-à-dire du scénario et des dialogues, Kazuo Kamimura s’occupe quant à lui du langage, autrement dit la mise en scène. De ce fait, il s’approprie les créations de son scénariste grâce à sa touche personnelle combinant narration et poésie. Chaque instant du manga devient beau sous la direction de Kazuo Kamimura, d’un baiser langoureux à une séance d’écrire laborieuse, des retrouvailles avec une mère à l’abandon d’un amoureux. L’une des plus belles scènes dessinées dans Le fleuve Shinano est d’ailleurs celle où Yukie annonce à Tatsukichi qu’elle va devoir le quitter alors que ce dernier lui tresse les cheveux.

Une mise en scène sur une double page se faisant en trois plans répétés huit fois, quand bien même le cadre change au milieu, avant de se conclure sur une page pleine dévoilant Yukie de face, selon un plan buste, qui pleure. Les trois plans représentent respectivement le visage de Yukie, ses cheveux en train d’être tressés et enfin le visage de Tatsukichi. Sur les quatre premières lignes, qui équivalent à la première des deux pages, leurs visages sont de profil. Ils s’enfoncent de plus en plus dans le noir à mesure que l’on comprend qu’ils vont devoir se séparer. Les quatre lignes suivantes, qui correspondent donc à la seconde page, sont quant à elles cadrées de dos pour Yukie et de face pour Tatsukichi. Le mouvement intervient alors d’une ligne à l’autre puisque la jeune fille se retourne, dévoilant ainsi ses larmes. Et si le visage de Tatsukichi est immobile, une sensation de mouvement est perçue par un effet de zoom témoignant de la stupéfaction du personnage de voir celle qu’il aime tant pleurer à l’annonce de leur inévitable séparation. Si l’espace blanc entre les cases, appelé gouttière, est un témoin d’espace et de temps dans la narration du manga, il marque ici surtout l’espace horizontalement et le temps verticalement. Mais le meilleur témoin de la temporalité de la scène reste toutefois les cheveux de Yukie que son amoureux est en train de tresser. C’est également un geste qui témoigne de la pureté de l’amour qu’il lui porte, une attention qu’il ne cesse pas malgré les paroles blessantes de la jeune fille mais seulement lorsqu’il découvre son visage en larmes. Au lieu de cela, il se plonge dans le mutisme et Kazuo Kamimura couvre la désillusion de l’amour dans l’obscurité. La lumière faiblit sur les personnages joyeux au début de la scène, jusqu’à les représenter dans le noir comme pour mieux témoigner de l’état de leurs cœurs, avant de les faire revenir dans la lumière jour et montrer cette fois leurs visages attristés par la situation. Une scène aussi dramatique que splendide donc, qui est révélatrice du talent de Kazuo Kamimura pour mise en scène de manga. L’artiste joue avec l’espace et le temps, le noir et le blanc, autrement dit avec les codes propres à son média, pour nous faire ressentir la profondeur des émotions qui traversent ses personnages.

SHINANOGAWA © 1973 by HIDEO OKAZAKI, KAZUO KAMIMURA