Homme sans talent, auteur de génie

Terme apparu en 1957 par l’intermédiaire de Yoshihiro Tatsumi, le gekiga devient populaire durant les années 60, notamment à travers les œuvres publiées dans le magazine Garo. S’opposant au story manga enfantin d’Osamu Tezuka, tout en restant dans sa continuité, le gekiga se distingue par une influence stylistique du cinéma et la volonté de produire des récits dramatiques. Les différents auteurs y représentent les reclus de la société, la noirceur de l’âme humaine, ils abordent la mort, la sexualité ou bien encore la politique. Le public est un peu plus âgé que pour le story manga et il semble prêt à s’initier au communisme en lisant par exemple Kamui Den. C’est dans ce contexte de Japon en mouvement culturel et politique, au lendemain des Jeux Olympiques et à la veille des révoltes étudiantes, qu’arrive Yoshiharu Tsuge dans Garo. Le dessinateur de 28 ans se retrouve ainsi projeté au centre d’une scène de bande dessinée où le talent des auteurs permet l’émulation, ce qui est propice aux expérimentations. C’est le lieu idéal pour l’artiste qui n’en pouvait plus de dessiner du divertissement. Et si même l’avant-garde du gekiga de l’époque est encore perçue comme de la distraction, Yoshiharu Tsuge s’en éloigne très tôt en s'affranchissant du scénario dès février 1966 avec Le marais. En proposant une fin ouverte qui pose plus de questions qu’elle n’en répond, l’auteur tranche avec l’idée qu’un manga doit être un divertissement et avoir du sens. Le mois suivant, il publie Tchiko, un récit dans lequel il incorpore des éléments de son vécu. Deux nouvelles charnières dans l’histoire de la bande dessinée mais qui suscitent l’incompréhension à la fois d’un public n’ayant alors pas le recul nécessaire pour apprécier ces récits et des auteurs ne comprenant pas, du moins immédiatement, les innovations de Yoshiharu Tsuge et où il veut en venir. Après cet épisode, l’auteur s’éloigne de la création en redessinant des anciens récits et en entrant comme assistant au studio de Shigeru Mizuki. Tour à tour rejeté puis adulé, ses mangas sont analysés dans Mangashugi, le premier magazine dédié aux critiques de bandes dessinées lancé en mars 1967 et dont le numéro un est consacré en très grande partie à l’auteur. Acclamé, il devient un dessinateur phare de Garo aux côtés des vedettes que sont Sanpei Shirato et Shigeru Mizuki. En juin 1968, le magazine lui consacre son premier hors-série dans lequel est publiée une histoire inédite : La vis.

La vis.

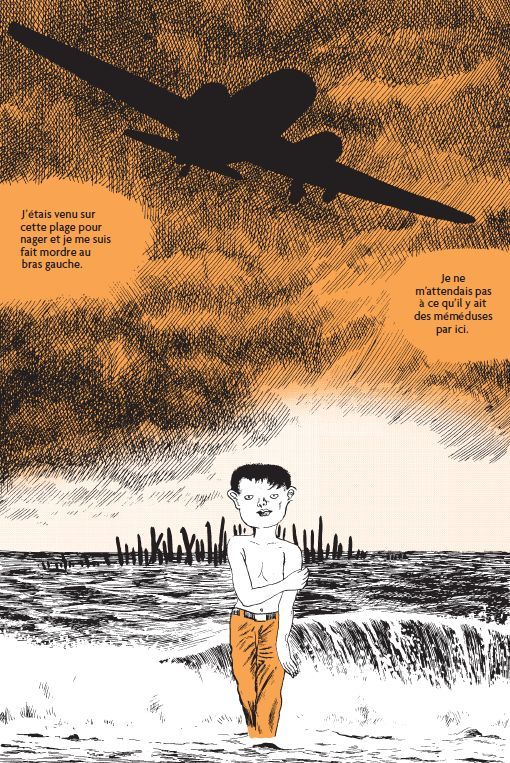

La vis.Le choc que provoque la publication de cette nouvelle est sans précédent. La vis marque son époque en étant débattue et analysée en dehors même du cadre des amateurs de mangas. Les intellectuels s’intéressent pour la première fois à ce média, eux qui ne juraient que par la littérature ou le théâtre. Au centre de l’attention, Yoshiharu Tsuge fait donc basculer le manga dans le domaine des arts. Cette révolution culturelle passe par un affranchissement du divertissement bien plus prononcé que dans un récit pour Le marais. La vis met en scène les errances d’un homme cherchant un médecin car il s’est fait mordre par une étrange méduse, et qui se retrouve contraint de se tenir le bras pour relier ses veines afin de ne pas mourir. Récit totalement surréaliste, enchaînant des plans iconiques faisant à la fois écho à la Seconde Guerre Mondiale et à un désordre intérieur, ce cauchemardesque voyage se frotte aux limites du neuvième art en présentant des bulles sans texte ou encore en jouant avec la graphie des mots. Des expériences et des innovations propres à la bande dessinée qui portent ainsi le média dans une nouvelle dimension en légitimant un apport artistique lui étant singulier.

Si le récit est encore aujourd’hui difficile d’accès et peut paraître incompréhensible pour qui n’est pas familier à l’artiste, c’est parce que Yoshiharu Tsuge se détache du scénario. Il se fait alors la voix de son subconscient. Cela se confirme dans le récit qu’il a publié le mois suivant, à savoir Le patron du Gensenkan. Une nouvelle cauchemardesque, à lisière de l’horrifique, dans laquelle l’auteur dévoile ses fantasmes et ses angoisses en se demandant s’il ne devrait devenir le tenancier d’une auberge et s’il n’était pas trop tard pour l’être. L’artiste se met à dessiner ses rêves comme dans Divagation dont le découpage sommaire, les grands espaces et la luminosité donnent l’impression d’une atmosphère flottante, et ses cauchemars comme par exemple Les mains à la fenêtre, un récit bien plus sombre et angoissant. Que ce soit en s’affranchissement des codes scénaristiques établis ou en racontant sa névrose, Yoshiharu Tsuge fait de l’anti-divertissement. Il prend enfin sa revanche sur ses jeunes années qu’il a passées à devoir dessiner des mangas divertissants pour vivre quand bien même le simple fait d’y réfléchir le rendait malade.

De l’inutilité du beau

Avec La vis, Yoshiharu Tsuge ne s’émancipe pas seulement des conventions scénaristiques de son époque, il se débarrasse également du beau. Le personnage qui erre à la recherche d’un médecin est difforme, il ne correspond à aucun code de beauté, ce qui préfigure du style heta-uma, à savoir les mangas volontairement mal dessinés. Lorsqu’il représente des femmes nues, et peut-être excepté lorsqu’il s’agit de la sienne, l’auteur le fait sans cacher leurs formes et leurs imperfections. Toujours avec ce souci d’objectivité, il s’éloigne des canons de beauté. On ne reconnaît ni la pureté et l’élégance du trait de Kazuo Kamimura ni l’influence de la figure de pin-up américaine que l’on retrouve chez Monkey Punch ou encore Takao Saitô. Se défaire et rejeter les conventions esthétiques devient donc important pour l’auteur, et des ruptures plus ou moins violentes commencent à apparaître dans son style comme lorsqu’il passe de la noirceur prononcée dans Le patron du Yanagiya à la luminosité flottante de Divagation. Si la rupture est dans le style, elle l’est aussi dans le ton étant donné que la représentation graphique accompagne en permanence l’état mental du dessinateur.

Les fleurs rouges.

Les fleurs rouges.Se débarrasser du beau ne signifie pas pour autant épouser le laid, et c’est dans cette ambigüité que se trouve la saveur du style de l’auteur. Si la représentation des décors est annonciatrice de ce que ressent le personnage, il est aussi primordial de souligner l’importance que le dessinateur accorde à la réalisation de ses arrière-plans. Il les élabore avec une minutie extrême qu’il a apprise à l’atelier de Shigeru Mizuki, un réalisme qui donne tantôt envie de s’y plonger, tantôt envie de les fuir. Si Yoshiharu Tsuge dessine particulièrement lentement, son trait est tellement précis et juste qu’il devient une référence en la matière. Il est aisé de s’en rendre contre notamment quand le personnage central est représenté de dos en train de s’enfoncer dans les décors comme dans La fille de bouquiniste, qui est le premier exemple marquant même si on retrouve ce motif avant comme dans Le marais et sa conclusion mémorable ou encore la page titre de La rumeur. Mais c’est bien évidemment dans La vis que cette représentation est la plus fascinante.

Influencé d’abord par Osamu Tezuka puis par les têtes d’affiches du gekiga comme Yoshihiro Tatsumi et Sanpei Shirato, travaillant pour Shigeru Mizuki en aillant accès à son importante base de données pour illustrer des décors, Yoshiharu Tsuge puise son inspiration première dans le neuvième art. Cependant, c’est l’influence d’autres arts qui lui a permis de s’émanciper des codes narratifs et graphiques du manga. Si Yoshihiro Tatsumi a eu la révélation de vouloir dessiner des récits dramatiques et réalistes grâce au cinéma, pour Yoshiharu Tsuge il faut davantage se tourner vers la peinture et surtout la littérature. Le courant shishôsetsu, dont le plus célèbre représentant est sans nul doute Osamu Dazai, l’a poussé à introduire une narration à la première personne dans ses mangas et à parler de lui. Une influence sur le fond qui déteint alors sur la forme, jusque-là inédite dans le milieu de la bande dessinée. Dans La jeunesse de Yoshio, il puise directement dans le style des romans de Kôji Uno, en s’inspirant notamment de ses lentes digressions, afin de raconter son propre vécu à l’aube de sa carrière. Un autre exemple se trouve dans une citation de la nouvelle Le fil de l'araignée de Ryûnosuke Akutagawa qui est prononcée par un petit garçon dans L’auberge du réalisme, ramenant alors le personnage principal à son propre égoïste et au triste sort qu’il mérite, tout en établissant un contraste avec le mangaka qui s’est éloigné de ses origines sociales. Mélangeant ainsi le manga dans lequel il a grandi, son éveil à la littérature, les lieux qu’il a visités, quand il ne cite pas des peintres comme Henri Matisse ou Sakubei Yamamoto, Yoshiharu Tsuge est parvenu à parfaitement digérer ses influences pour créer son propre style et se raconter lui-même.

© by TSUGE Yoshiharu / Seirindô

De Missmatsu [1322 Pts], le 08 Octobre 2021 à 15h56

Un dossier passionnant et cultivant sur une partie immense de l'histoire du manga malheureusement trop souvent écartée. J'en ressors avec la furieuse envie de sortir la CB !