La revanche d’un fils

On a déjà vu que l’ambiance était assez tendue entre les Miyazaki père et fils, surtout durant les Contes de Terremer. Hayao jugeait que son fils n’était pas prêt pour se lancer, et pour la Colline aux coquelicots le père écrit le scénario afin de laisser à son fils la seule réalisation du film. Il peut ainsi s’assurer que l’histoire puisse correspondre aux valeurs du studio, tout en surveillant son travail. Et même si le fils s’éloigne beaucoup du style de son père, il s’inscrit malgré tout dans les œuvres de Ghibli. Plusieurs points en sont le témoin, notamment les flash backs des personnages principaux, les personnages secondaires très humoristiques, le courage de la figure féminine mais surtout l’attachement au quotidien. Cet ancrage dans la vie de tous les jours est caractéristique de ce studio d’animation, et le film n’y échappe pas. On retrouve les moments de cuisine et de repas où les plats sont détaillés, appétissants, copieux, souvent traditionnellement japonais … Umi en cuisine, c’est tout l’art de la table japonais qui entre en mouvement, avec la conservation des aliments sous le plancher, le cuiseur à riz traditionnel, les plats typiquement conviviaux comme le curry … Elle nous fait saliver et on attache beaucoup d’importance à la mise en valeur de la nourriture dans tous les films signés Ghibli. Pourtant, le ménage, le linge ou les courses ne sont pas en reste et c’est vraiment ce rapport aux tâches quotidiennes et aux rituels tout simples que chaque spectateur connait qui nous rapproche des autres films du studio. De plus, cela nous permet de nous approprier les protagonistes créés par Goro.

En se plongeant dans le passé récent du Japon, dans une aventure amoureuse entre jeunes gens et la vie au lycée, Goo Miyazaki s’éloigne vraiment des frasques de son père et de sa propension au fantastique et aux merveilles. Il décide de rester les pieds sur terre, faisant d’Umi une parfaite image de la japonaise de cette époque, sans lui conférer d’aspect décalé ou magique. Peu à peu, le fils trouve sa voix en se détachant de l’influence de son père qui était fortement présente dans son premier long métrage. D’ailleurs, il est à noter que l’on peut aisément associer l’hésitation de ces personnages aux propres sentiments du réalisateur. Lorsque Umi ou Shun veulent se détacher du passé et avancer vers l’avenir et la modernité, ils incarnent clairement, dans leur vivacité, son désir de s’émanciper de son père. Toutefois, nos héros respectent les traditions, l’histoire qui les a amenés ici, ainsi que leurs aïeuls. Et en ça, on voit que Goro décide de se réconcilier avec son père. Il ne rejette plus son passé et l’œuvre de son père, comme il le faisait auparavant pour tenter de le surpasser et de le remplacer. Il aura compris qu’ils peuvent exister différemment l’un de l’autre, et que l’avenir peut cohabiter avec les traditions les plus sages.

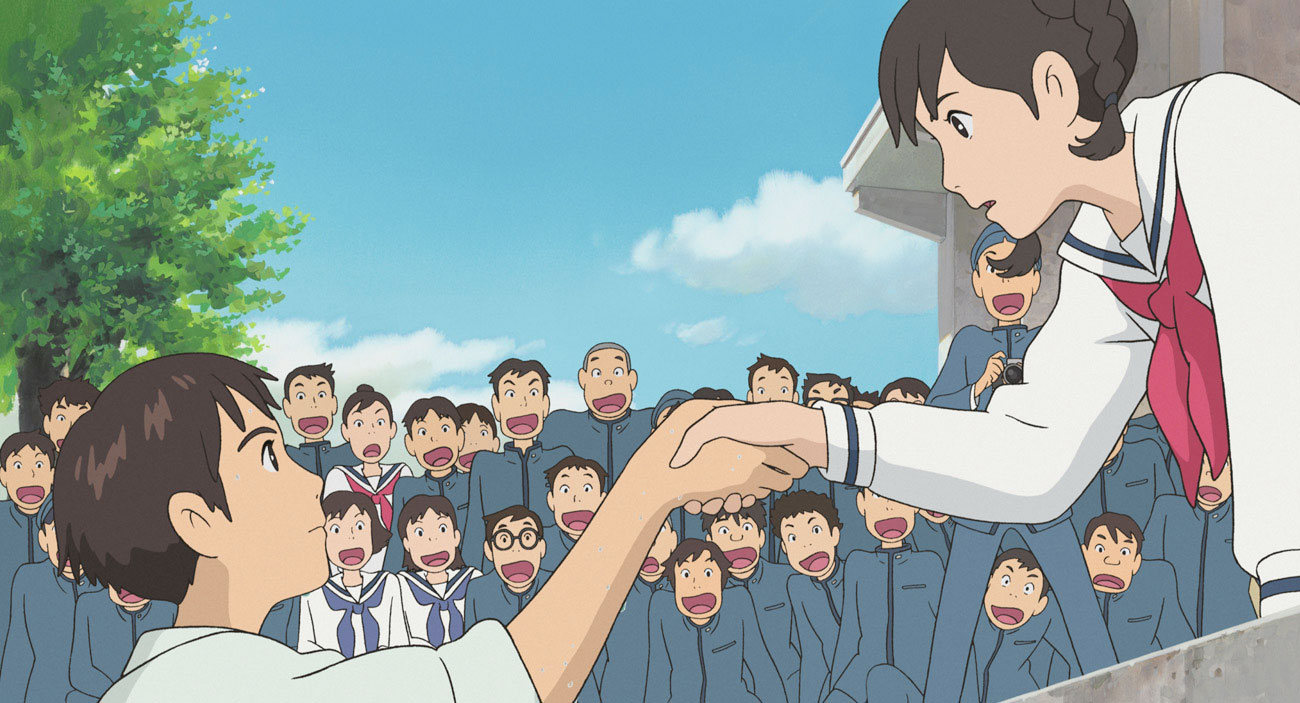

Malgré tout, et si Goro Miyazaki a réalisé ici un bien meilleur travail qu’auparavant, il n’est pas encore possible d’affirmer que la relève est assurée. En effet, son père a toujours su détacher des moments inoubliables, des épisodes clés dans chacun de ses films. Ici, il manque cet aspect-là, ce moment unique qui nous aurait fait nous souvenir à jamais du film. Il préfère la régularité et l’uniformité de son travail, au détriment d’un passage moteur qui aurait fait de son film un véritable chef d’œuvre. Les scènes amusantes, plaisantes, séduisantes se succèdent sans réellement de surprise ou d’imprévu. A noter également que, pour les biens du film et surtout de son public, le réalisateur a décidé en accord avec son père, de changer certaines choses par rapport au manga. Les motifs de la révolution des étudiants sont plus nobles que dans le manga où tout partait d’une dette de jeunes garçons ayant utilisé l’argent de leur club pour aller voir une geisha. Ici les motivations sont plus plaisantes et pleines de valeurs. On notera que le Quartier Latin est une création du film, une agréable surprise qui visuellement est d’ailleurs une très bonne surprise.

Sur les points négatifs, Umi est moins développée sentimentalement parlant que dans le manga où elle avait eu un premier amour, ce qui donnait du relief à son attachement pour Shun, et lui conférait une histoire plus creusée. Mais Miyazaki l’a voulue plus pure et désintéressée de l’amour en début de film, trop concentrée qu’elle est sur la gestion de la pension au quotidien. Du coup, malheureusement, son évolution sentimentale est très lisse. Chez le père, l’amour entre ses protagonistes est masqué par une quête épique ou un but bien supérieur, mais ici, au cœur du quotidien, il n’y a rien pour masquer cette pauvreté dans le traité des sentiments. C’est un détail qui ne se ressent pas forcément facilement au visionnage du film, et pourtant les choses sont un peu faciles, Umi est maladroite dans ses émotions. Dans la même veine, il manque des personnages secondaires réellement charismatiques et présents. On attendait une ou deux figures qui se démarque davantage, qui nous choque autant qu’elle nous amuse. Le représentant du club de philosophie, l’ami de Shun, la sœur d’Umi sont autant de figurants qui ont un rôle trop secondaire par rapport à l’importance qu’ils auraient pu avoir.

© 2011 Chizuru Takahashi · Tetsuro Sayama · GNDHDDT

De Karakuri [3771 Pts], le 27 Décembre 2013 à 23h05

Ah oui et personnellement j'ai un souvenir mitigé de ce film, Goro Miyazaki n'a pas encore pu prendre à 100% son envol à cause de son père mais c'est sur la bonne voie (c'était déjà mieux que terremer).

De Karakuri [3771 Pts], le 27 Décembre 2013 à 23h04

J'ai lu le dossier hier, merci à Nidnim car on sent qu'elle s'est impliquée, même si je ressens aussi quelques interprétations sujettes à discussion, mais justement que serait un dossier sans interprétations personnelles !

De Tehanu [205 Pts], le 23 Décembre 2013 à 23h11

J'ai un peu de mal à la lecture de ce dossier, considérant que je suis en désaccord avec nombre de points et que j'ai du mal à cerner son propos et sa structure.

Je vois notamment un problème de focus dans les paragraphes, qui rendent la lecture confuse, principalement à cause d'interprétations qui ne trouvent pas réellement d'appui dans le film à son seul visionnage. J'ai particulièrement du mal avec la première partie du dossier, qui me laisse particulièrement dubitative dans son raisonnement. À moins que Nidnim, la chroniqueuse, ne soit d'origine japonaise (peut-être, je ne sais pas), je la trouve mal placée pour parler de l'aspect nostalgique du film sur ce ton assez affirmatif, comme si elle avait vécu cette époque ou cette ville, comme si elle avait visité Yokohama, comme si ces changements lui évoquaient réellement quelque chose de concret. Ce dont je doute à nouveau, surtout considérant son âge et le ton qu'elle emploie, et la sensation générale que son texte renvoie. Un ton plus neutre ou interrogatif aurait mieux fait passer cette partie.

Dans cette même partie, je ne comprends pas le raisonnement concernant l'histoire d'amour, et j'avoue qu'il m'apparaît même dérangeant dans la façon dont il présenté. Dès que Shun apprend que lui et Umi sont liés par le sang, il met un terme immédiatement à toute relation possible, en avouant directement à Umi ce qu'il a découvert. J'apprécie d'ailleurs énormément ce passage, qui évite tous les clichés où Shun garderait le secret et tenterait d'éloigner Umi en se montrant désagréable ou odieux avec elle (même si cela commence un peu comme cela), mais au contraire se montre très honnête envers elle rapidement et lui avoue sans détour la raison qui fait qu'ils ne seront jamais ensemble.

L'inceste frère/soeur - demi-frère/demi-soeur reste un tabou (et tout à fait à raison), quelque soit les époques et les cultures, même si il existe des exceptions, bien entendu, mais cela n'a rien de glorieux ou de vraiment recommandable, et marque surtout une forme d'archaïsme ou de décadence. Ce ne serait en rien une marque de modernité, bien au contraire. Oui, ils s'aiment toujours, même après avoir appris cette nouvelle (ce qui est logique, puisqu'ils ne se sont jamais connus comme frères et soeurs), mais ce n'est en aucun cas à cause des traditions qu'ils décident que leur histoire est impossible, mais à cause d'une règle de base primordiale dans les sociétés humaines. Donc cette phrase du dossier :

Dommage que le tabou ne soit pas maintenu jusqu’au bout, pour vraiment faire exploser les anciens mœurs mais … le public visé n’aurait sans doute pas supporté cette ultime provocation.

M'apparaît plus que déplacé dans le contexte, tant briser l'interdit n'aurait été en aucun cas une victoire, mais une défaite, renvoyant les deux jeunes vers une situation qui n'a rien de moderne, mais vraiment pas du tout.

La deuxième partie semble se contredire aussi dans plusieurs passages sur le rôle de la femme, et je me sens incapable de bien cerner la thèse de la chroniqueuse à nouveau. L'encart des commentaires est peu pratique pour ce genre de conversations, donc je m'abstiendrai de souligner les passages qui m'interpellent, mais je m'interroge tout de même.

Dans la troisième partie, de même, j'ai l'impression de voir beaucoup d'extrapolation de la part de Nidnim, sans base solide pour appuier ses dires.

Et en ça, on voit que Goro décide de se réconcilier avec son père. Il ne rejette plus son passé et l’œuvre de son père, comme il le faisait auparavant pour tenter de le surpasser et de le remplacer.

Source ? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle rivalité de la part de Goro Miyazaki par rapport à son père. Les tensions entre eux sont connues et reconnues (notamment à travers un documentaire) mais je n'ai jamais lu ou vu que Goro souhaitait remplacer Hiyao comme figure majeure du studio. Cela me semble une affirmation bien exagérée et sans base aucune. Mais je peux me tromper.

En effet, son père a toujours su détacher des moments inoubliables, des épisodes clés dans chacun de ses films. Ici, il manque cet aspect-là, ce moment unique qui nous aurait fait nous souvenir à jamais du film.

C'est à nouveau un avis très personnel. J'imagine que la chroniqueuse est une fan absolue de Miyazaki père. Pourtant, le film de Goro ne manque pas de passages-clés très fort visuellement à mon sens. Cela fait un moment que je n'ai pas visionné le film, mais de tête, L'introduction sur la musique "Lever du jour, Chanson du petit déjeuner" m'apparaît excellente dans son exécution, son rythme et ses visuels ; Le nettoyage du quartier latin donne une petite touche de féérie également, façon Le Voyage de Chihiro à mon sens ; Et la dernière scène sur le bateau qui retourne au port avec les deux jeunes qui regardent tout deux vers l'avenir avec la chanson "Sayonara No Natsu" me donne à chaque visionnage l'envie de sourire et de pleurer à la fois.

Je trouve aussi le personnage d'Umi bien plus intéressant dans le film que dans le manga, où dans ce dernier, elle fait un peu cruche basique très romantique, dans un style propre avec le manga de cette époque pour sa défense. Umi dans le film fait bien plus mature et sensible, et se révèle plus attachante à mon sens, dans tous son cheminement vers ses sentiments amoureux pour Shun, de la découverte, jusqu'à la confirmation, puis l'anéantissement, avant que la lumière ne revienne.

Je ne vois pas non plus le problème avec le focus sur les deux personnages principaux, car il s'agit d'une constante dans les Ghibli de ne pas s'éparpiller et de conserver un focus bien défini sur les héros désignés.

Je m'arrête là, mais je suis un peu déçue du traitement du film par la chroniqueuse, et j'ai du mal à saisir le message qu'elle a voulu faire passer en fin de compte.

De letty [623 Pts], le 06 Décembre 2013 à 11h30

jaime bien se film mais jai une préférence pour les films de Miyazaki un peu plus fantastique et qui "bouge" plus !!

Merci pour le dossier !! <3