Ciné-Asie Jeonju Digital Project - Sortie & Critique

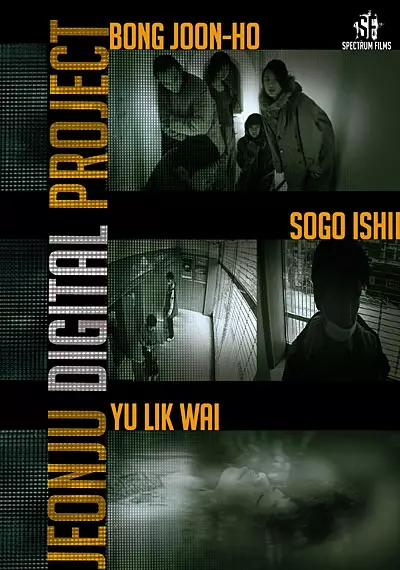

C'est aujourd'hui que sort dans toutes les bonnes crèmeries Jeonju Digital Project, film constitué de trois courts métrages réalisés par Bong Joon-Ho, Yu Lik-Wai et Sogo Ishii.

Afin de vous faire une idée plus précise de Jeonju Digital Project, nous vous proposons en simultané la chronique de ce film, rédigée par Rogue Aerith !

Le Festival international du film de Jeonju se tient annuellement en Corée du Sud depuis 2000. De façon classique, il réunit plus ou moins 200 films issus d'une trentaine de pays différents, tandis que les organisateurs décernent différents prix. Mais là où le Festival international de Jeonju se distingue, c'est qu'il a lancé un projet inédit, intitulé sobrement « Jeonju digital project ». En quoi cela consiste-t-il ? Et bien chaque année, les organisateurs demandent à trois réalisateurs de produire chacun un court-métrage inédit pour le festival, avec un budget limité à 50.000.000 wons et l'obligation de filmer au format digital. Des réalisateurs très connus ont été sollicités, tels que Jia Zhangke, Apichatpong Weerasethakul (palme d'or 2010 au festival de Cannes), Eric Khoo... A noter que si les réalisateurs étaient majoritairement asiatiques au début, cela a changé depuis 2007, l'édition 2010 ayant même mis en avant les oeuvres de trois réalisateurs exclusivement occidentaux.

Ce DVD, édité chez Spectrum films, nous offre la possibilité de découvrir les trois courts-métrages de l'édition 2004, plus un en bonus. A noter que le titre du DVD n'est pas forcément opportun car si Spectrum décide de nous présenter les films issus d'autres éditions du Festival, identifier les différents DVD risque d'être difficile. Mais on n'en est pas encore là, quoique pour ma part, je serai le premier à encourager l'éditeur pour nous faire profiter d'une sortie des courts-métrages de l'édition 2009, qui a profité des talents du Coréen Hong Sang-Soo, de la Japonaise Naomi Kawase et du Philippin Lav Diaz.

Intéressons-nous donc aux trois courts-métrages proposés ici, puis à celui figurant en bonus. On a d'abord « Influenza » du Coréen Bong Joon-Ho, qui expose la violence captée par les caméras de surveillance de Séoul. Puis « Dance With Me to the end of Love » du Hong-kongais Yu Lik-Wai, une tranches-de-vie curieuse se déroulant dans une cité souterraine, un climat hostile ne laissant pas d'autre choix aux Hommes que de vivre enfermés. Enfin, il y a « Mirrored Mind », du Japonais Sogo Ishii, qui s'intéresse aux questionnements d'une actrice/réalisatrice nippone en pleine dépression.

Ces courts-métrages de 30 minutes environ n'ont rien en commun, mis à part leur caractère expérimental évident. Et de là survient le principal souci : même en étant sensible à la production asiatique et en connaissant un minimum ces réalisateurs, on peine à trouver un réel intérêt, un réel propos, dans leurs oeuvres. Et ce n'est pas le format qui pose problème, un nombre incalculable de courts-métrages ayant déjà prouvé qu'ils étaient capables de raconter, transmettre, beaucoup de choses en très peu de temps.

Dans « Influenza », on cherche une véritable intention filmique, et on se pose beaucoup de questions. En effet, Bong Joon-Ho a réuni des séquences issues de caméras de surveillance placées dans la mégapole de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Le réalisateur remercie d'ailleurs les services de police et de renseignements ainsi que la mairie au début du court-métrage. Compte tenu de la violence extrême de ces séquences, un gros point d'interrogation survient très vite dans notre esprit : sont-ce des prises de situations réelles ou des acteurs filmés par les caméras de surveillance ? Au regard du réalisme, on serait tenté de pencher vers la première solution. Et si tel était le cas, le choix de Bong Joon-Ho serait révoltant, tant ce court-métrage n'aurait rien à voir avec du cinéma, simple condensé de vidéos trash telles qu'on peut les trouver sur internet. On peine à le croire et pourtant la violence crue et a priori sans effets spéciaux est là pour nous convaincre. Si la seconde solution, soit la fiction, devait être la bonne, ce ne serait pas forcément mieux puisque les extraits s'enchaînent sans qu'une volonté narrative claire se dégage, hormis quelques phrases pour introduire les premières séquences. Ainsi, il est regrettable que le réalisateur (voire l'éditeur) ne nous en dise pas plus sur la part de fiction de ce court-métrage, parce qu'il y a de quoi être bousculé, et pas qu'un peu. Cette énigme prend au final le pas sur le contenu de ces scènes, extrêmement violentes et dérangeantes, dont le degré de voyeurisme franchit tous les seuils établis. Même le titre, « Influenza », reste mystérieux, même si l'on peut deviner qu'il peut faire référence à la transmission de la violence dans la société urbaine coréenne. Ce court-métrage, quel que soit sa part de fiction, a pour seule qualité de nous présenter une violence à la coréenne, qu'on ne voit pas chez nous : attaques pour le moins originales (ceci est une litote) et inattendues de personnes âgées, bagarres générales, lâcheté d'hommes et femmes ordinaires. Bref, « Influenza » est un court-métrage aux intentions cinématographiques mal déterminées, puisque des interrogations demeurent alors qu'elles auraient pu être levées. C'est ce qui le rend, non pas mauvais, mais particulièrement gênant.

Passons à « Dance with Me to the End of Love » de Yu Lik-Wai. Après quelques phrases au début, nous renseignant sur le contexte du film, à savoir que des habitants sont réfugiés sous terre à cause du froid, le spectateur fait face à une mise en scène vraiment trop expérimentale. L'image est volontairement floue pendant 30 minutes, les angles de caméra rappellent plusieurs genres de cinéma, et surtout, la narration est assez absente, à peine sauvée par quelques phrases écrites nous permettant de comprendre ce qui se passe. Yu Lik-Wai a en effet fait le choix d'un film quasi-muet. L'ambiance post-apocalyptique n'est jamais totalement crédible, parce que l'environnement est trop dépouillé pour être captivant : filmer des personnages dans une cave ou des tunnels, c'est vraiment trop simpliste. Et ce ne sont pas les excentricités de deux personnages qui confèrent davantage d'homogénéité au film.

Venons-en au segment nippon, « Mirrored Mind » de Sogo Ishii. Autant vous dire qu'on ne se situe pas autant dans l'expérimental que les deux autres courts-métrages, mais que ce « Mirrored mind » est très mystérieux. Pas incompréhensible, puisque chacun pourra tirer ce qu'il veut de ce qu'il voit. Mais mystérieux jusqu'à en devenir prétentieux, souffrant d'un nombrilisme qui caractérise tout un pan de la production nippone contemporaine. Il s’agit ni plus ni moins de s'intéresser (pas le choix) à l'introspection d’une actrice-scénariste, totalement dépressive, sans qu'on sache vraiment pourquoi si ce n'est qu'on comprend bien qu'elle n'arrive pas à créer. Les 10 premières minutes de gros plan sur ce personnage sont extrêmement lourdes, avec des dialogues inintelligibles, tendant vers la métaphysique pompeuse. Et puis une tentative de suicide permet à la jeune femme d'aller « se chercher », dans des décors naturels paradisiaques. Sa rencontre avec un autre personnage dont on ne saura discerner l'identité exacte semble être capitale, mais on ne comprend pas pourquoi. L'actrice explore son âme, mais les répliques dénuées de sens reviennent pour nous ôter tout désir de faire un effort de compréhension. La fin ? L'actrice semble mieux dans sa tête et son corps, sans qu'on comprenne le comment du pourquoi. Sogo Ishii, qui est connu pour ses oeuvres illuminées (ceci n'est en rien péjoratif), aurait gagné à être juste un peu plus explicite (comment l'être moins...) sur ce qu'il voulait faire passer.

Finalement, le court-métrage le plus abouti et intéressant s'avère être... celui figurant en bonus ! Intitulé « Suicide of quadruplets » et réalisé par un Coréen, on peut y suivre quatre collégiennes répétant pour une chorale sur un toit, tandis que quatre drôles de bonhommes passent, à quelques minutes d'intervalles, derrière elles, puis disparaissent... Ce court-métrage conserve une grosse part de folie. Mais dans les dernières minutes, la présentation façon « Faites entrer l'accusé » de ce qui deviendra l'affaire des quadruplets est plutôt intrigante.

Du côté de l'édition, on observe quelques coquilles dans la traduction, mais le fond est impeccable. Soulignons que Spectrum films devient de plus en plus le spécialiste ès cinéma d'auteur asiatique. Un travail de passionnés, réservé à un public d'initiés ; un catalogue qui devient de plus en plus intéressant ; des choix éditoriaux étonnants qui ne laissent présager que du bon pour des acquisitions futures : rien que pour ça, merci !

Jeonju digital project propose donc quatre courts-métrages. Le premier est a priori malsain mais pose question parce qu'on en est justement pas sûr : l'énigme gâche l'expérience. Le second est trop expérimental, trop hétérogène. Le troisième est trop hermétique et franchement lourd à suivre ! Le dernier en bonus reste sympathique et intrigant. Je doute que la barrière culturelle soit à l'origine de ma déception globale, car j'ai déjà vu des courts-métrages de 30 minutes beaucoup plus aboutis et intéressants. Dommage.

Afin de vous faire une idée plus précise de Jeonju Digital Project, nous vous proposons en simultané la chronique de ce film, rédigée par Rogue Aerith !

Le Festival international du film de Jeonju se tient annuellement en Corée du Sud depuis 2000. De façon classique, il réunit plus ou moins 200 films issus d'une trentaine de pays différents, tandis que les organisateurs décernent différents prix. Mais là où le Festival international de Jeonju se distingue, c'est qu'il a lancé un projet inédit, intitulé sobrement « Jeonju digital project ». En quoi cela consiste-t-il ? Et bien chaque année, les organisateurs demandent à trois réalisateurs de produire chacun un court-métrage inédit pour le festival, avec un budget limité à 50.000.000 wons et l'obligation de filmer au format digital. Des réalisateurs très connus ont été sollicités, tels que Jia Zhangke, Apichatpong Weerasethakul (palme d'or 2010 au festival de Cannes), Eric Khoo... A noter que si les réalisateurs étaient majoritairement asiatiques au début, cela a changé depuis 2007, l'édition 2010 ayant même mis en avant les oeuvres de trois réalisateurs exclusivement occidentaux.

Ce DVD, édité chez Spectrum films, nous offre la possibilité de découvrir les trois courts-métrages de l'édition 2004, plus un en bonus. A noter que le titre du DVD n'est pas forcément opportun car si Spectrum décide de nous présenter les films issus d'autres éditions du Festival, identifier les différents DVD risque d'être difficile. Mais on n'en est pas encore là, quoique pour ma part, je serai le premier à encourager l'éditeur pour nous faire profiter d'une sortie des courts-métrages de l'édition 2009, qui a profité des talents du Coréen Hong Sang-Soo, de la Japonaise Naomi Kawase et du Philippin Lav Diaz.

Intéressons-nous donc aux trois courts-métrages proposés ici, puis à celui figurant en bonus. On a d'abord « Influenza » du Coréen Bong Joon-Ho, qui expose la violence captée par les caméras de surveillance de Séoul. Puis « Dance With Me to the end of Love » du Hong-kongais Yu Lik-Wai, une tranches-de-vie curieuse se déroulant dans une cité souterraine, un climat hostile ne laissant pas d'autre choix aux Hommes que de vivre enfermés. Enfin, il y a « Mirrored Mind », du Japonais Sogo Ishii, qui s'intéresse aux questionnements d'une actrice/réalisatrice nippone en pleine dépression.

Ces courts-métrages de 30 minutes environ n'ont rien en commun, mis à part leur caractère expérimental évident. Et de là survient le principal souci : même en étant sensible à la production asiatique et en connaissant un minimum ces réalisateurs, on peine à trouver un réel intérêt, un réel propos, dans leurs oeuvres. Et ce n'est pas le format qui pose problème, un nombre incalculable de courts-métrages ayant déjà prouvé qu'ils étaient capables de raconter, transmettre, beaucoup de choses en très peu de temps.

Dans « Influenza », on cherche une véritable intention filmique, et on se pose beaucoup de questions. En effet, Bong Joon-Ho a réuni des séquences issues de caméras de surveillance placées dans la mégapole de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Le réalisateur remercie d'ailleurs les services de police et de renseignements ainsi que la mairie au début du court-métrage. Compte tenu de la violence extrême de ces séquences, un gros point d'interrogation survient très vite dans notre esprit : sont-ce des prises de situations réelles ou des acteurs filmés par les caméras de surveillance ? Au regard du réalisme, on serait tenté de pencher vers la première solution. Et si tel était le cas, le choix de Bong Joon-Ho serait révoltant, tant ce court-métrage n'aurait rien à voir avec du cinéma, simple condensé de vidéos trash telles qu'on peut les trouver sur internet. On peine à le croire et pourtant la violence crue et a priori sans effets spéciaux est là pour nous convaincre. Si la seconde solution, soit la fiction, devait être la bonne, ce ne serait pas forcément mieux puisque les extraits s'enchaînent sans qu'une volonté narrative claire se dégage, hormis quelques phrases pour introduire les premières séquences. Ainsi, il est regrettable que le réalisateur (voire l'éditeur) ne nous en dise pas plus sur la part de fiction de ce court-métrage, parce qu'il y a de quoi être bousculé, et pas qu'un peu. Cette énigme prend au final le pas sur le contenu de ces scènes, extrêmement violentes et dérangeantes, dont le degré de voyeurisme franchit tous les seuils établis. Même le titre, « Influenza », reste mystérieux, même si l'on peut deviner qu'il peut faire référence à la transmission de la violence dans la société urbaine coréenne. Ce court-métrage, quel que soit sa part de fiction, a pour seule qualité de nous présenter une violence à la coréenne, qu'on ne voit pas chez nous : attaques pour le moins originales (ceci est une litote) et inattendues de personnes âgées, bagarres générales, lâcheté d'hommes et femmes ordinaires. Bref, « Influenza » est un court-métrage aux intentions cinématographiques mal déterminées, puisque des interrogations demeurent alors qu'elles auraient pu être levées. C'est ce qui le rend, non pas mauvais, mais particulièrement gênant.

Passons à « Dance with Me to the End of Love » de Yu Lik-Wai. Après quelques phrases au début, nous renseignant sur le contexte du film, à savoir que des habitants sont réfugiés sous terre à cause du froid, le spectateur fait face à une mise en scène vraiment trop expérimentale. L'image est volontairement floue pendant 30 minutes, les angles de caméra rappellent plusieurs genres de cinéma, et surtout, la narration est assez absente, à peine sauvée par quelques phrases écrites nous permettant de comprendre ce qui se passe. Yu Lik-Wai a en effet fait le choix d'un film quasi-muet. L'ambiance post-apocalyptique n'est jamais totalement crédible, parce que l'environnement est trop dépouillé pour être captivant : filmer des personnages dans une cave ou des tunnels, c'est vraiment trop simpliste. Et ce ne sont pas les excentricités de deux personnages qui confèrent davantage d'homogénéité au film.

Venons-en au segment nippon, « Mirrored Mind » de Sogo Ishii. Autant vous dire qu'on ne se situe pas autant dans l'expérimental que les deux autres courts-métrages, mais que ce « Mirrored mind » est très mystérieux. Pas incompréhensible, puisque chacun pourra tirer ce qu'il veut de ce qu'il voit. Mais mystérieux jusqu'à en devenir prétentieux, souffrant d'un nombrilisme qui caractérise tout un pan de la production nippone contemporaine. Il s’agit ni plus ni moins de s'intéresser (pas le choix) à l'introspection d’une actrice-scénariste, totalement dépressive, sans qu'on sache vraiment pourquoi si ce n'est qu'on comprend bien qu'elle n'arrive pas à créer. Les 10 premières minutes de gros plan sur ce personnage sont extrêmement lourdes, avec des dialogues inintelligibles, tendant vers la métaphysique pompeuse. Et puis une tentative de suicide permet à la jeune femme d'aller « se chercher », dans des décors naturels paradisiaques. Sa rencontre avec un autre personnage dont on ne saura discerner l'identité exacte semble être capitale, mais on ne comprend pas pourquoi. L'actrice explore son âme, mais les répliques dénuées de sens reviennent pour nous ôter tout désir de faire un effort de compréhension. La fin ? L'actrice semble mieux dans sa tête et son corps, sans qu'on comprenne le comment du pourquoi. Sogo Ishii, qui est connu pour ses oeuvres illuminées (ceci n'est en rien péjoratif), aurait gagné à être juste un peu plus explicite (comment l'être moins...) sur ce qu'il voulait faire passer.

Finalement, le court-métrage le plus abouti et intéressant s'avère être... celui figurant en bonus ! Intitulé « Suicide of quadruplets » et réalisé par un Coréen, on peut y suivre quatre collégiennes répétant pour une chorale sur un toit, tandis que quatre drôles de bonhommes passent, à quelques minutes d'intervalles, derrière elles, puis disparaissent... Ce court-métrage conserve une grosse part de folie. Mais dans les dernières minutes, la présentation façon « Faites entrer l'accusé » de ce qui deviendra l'affaire des quadruplets est plutôt intrigante.

Du côté de l'édition, on observe quelques coquilles dans la traduction, mais le fond est impeccable. Soulignons que Spectrum films devient de plus en plus le spécialiste ès cinéma d'auteur asiatique. Un travail de passionnés, réservé à un public d'initiés ; un catalogue qui devient de plus en plus intéressant ; des choix éditoriaux étonnants qui ne laissent présager que du bon pour des acquisitions futures : rien que pour ça, merci !

Jeonju digital project propose donc quatre courts-métrages. Le premier est a priori malsain mais pose question parce qu'on en est justement pas sûr : l'énigme gâche l'expérience. Le second est trop expérimental, trop hétérogène. Le troisième est trop hermétique et franchement lourd à suivre ! Le dernier en bonus reste sympathique et intrigant. Je doute que la barrière culturelle soit à l'origine de ma déception globale, car j'ai déjà vu des courts-métrages de 30 minutes beaucoup plus aboutis et intéressants. Dommage.