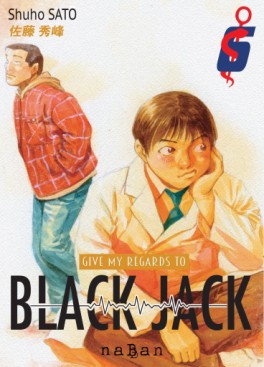

Critique du volume manga

Publiée le Mardi, 22 Avril 2025

Après son expérience à la néo-natalité, Saitô est transféré au service pédiatrique orchestré par le docteur Yasutomi et son chaleureux sourire. Mais, encore une fois, le jeune interne va vite se rendre compte des limites du système médical japonais. Un sentiment qui s’empare de lui de plus belle lorsqu’il rejoint le service de cancérologie où il fait la rencontre de deux médecins aux visions contradictoires. Pour tenir le coup, Saitô tente de se raccrocher à sa relation naissante avec Minakawa, la jeune infirmière de la néo-natalité.

Le « voyage » de Saitô au sein des différents services du CHU Eiroku se poursuit avec un troisième volume qui nous fait découvrir deux nouveaux départements de l’établissement. Le premier, la pédiatrie, occupe une place assez courte dans cet épais pavé de plus de 400 pages, mais il est suffisamment intense dans son drame pour rappeler toute la dureté du propos, celle d’un monde hospitalier aux limites flagrantes et où chaque échange avec un médecin est une analyse supplémentaire du milieu. Face à la réalité du terrain, même le protagoniste doit parfois abdiquer. La montée en puissance de la tonalité est d’autant plus efficace que son coup d’éclat du premier tome est difficile à retrouver en termes de cohérence scénaristique, ce qui impacte forcément le moral de Saitô… mais aussi celui du lecteur. Le sentiment d’injustice développé est très différent du précédent, qui jouait sur plusieurs tableaux, dont la culture de l’apparence dans une société aussi rigide que celle du Japon, et c’est ce qui permet au manga de Shuho Sato de briller sur cet arc court de cinq chapitres seulement.

Puis, place à un segment beaucoup plus long, particulièrement fataliste là aussi, mais ô combien passionnant. C’est désormais le service de cancérologie qui attend le héros de l’histoire, un volet incontournable dans ces maladies qui occupent une place importante dans le monde médical, ce qui était sans douté déjà le cas à l’époque de la prépublication au début des années 2000, et qui l’est encore plus vingt ans après. Pour cet épisode, le mangaka ne passe pas par quatre chemins et prend en appui l’un des cancers les plus redoutés et redoutables : celui du pancréas. Mais il lui fallait bien ça pour développer la richesse de son propos, mettre en garde sur d’autres limites d’époque du système médical nippon, et surtout développer une relation particulière entre deux nouveaux personnages : les docteurs Shôji et Usami. Leur traitement est particulièrement malin tant le récit s’intéresse d’abord à un cas médical sensible d’une mère de famille atteinte du fameux mal tout en présentant les deux praticiens antagonistes de manière presque manichéenne… jusqu’à creuser davantage leurs visions par le biais d’un flashback et les mettre en relation avec ce que le système leur impose à eux et aux patients. Si le sentiment d’injustice récurrent de la série demeure de nouveau, c’est aussi une vision plus philosophique sur l’inéluctabilité de certaines maladies qui amène un récit toujours rude, mais aussi doux-amer à certains moments. Dans ce chapitre, Saitô apparaît presque comme un figurant dans les développements moraux de Shôji et Usami prennent le pas sur le jeune interne qui semble abdiquer face à la fatalité du système, plus que jamais.

De nouveaux, Give my regards to Black Jack est aussi pesant par son propos et son nihilisme que riche dans les enseignements qu’il apporte du système médical japonais, même si on imagine que les choses ont bien bougé en plus de vingt ans. Plus encore, les développements presque philosophiques autour des différents personnages secondaires font des merveilles et rendent une lecture captivante. Il faut de nouveau s’apprêter à encaisser une telle tonalité lourde, mais le tout n’en reste pas moins brillant.

08/07/2022

08/07/2022