Critique du volume manga

Publiée le Mardi, 31 Mai 2022

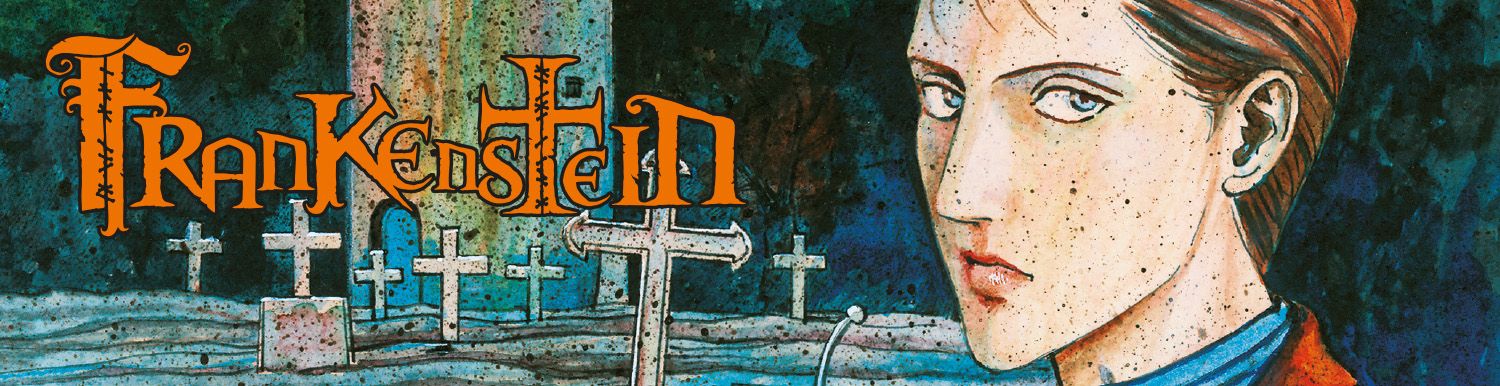

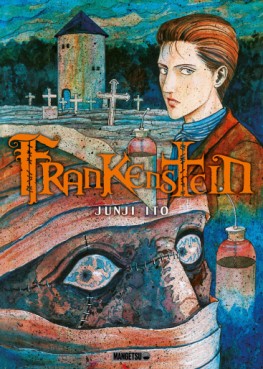

Les éditions Mangetsu agrémentent ponctuellement leur collection dédiée à Junji Itô, s'orientant en grande partie vers des titres déjà connus autrefois tout en s'intéressant aussi à des inédits. La parution de ce mois de juin 2022 s'ancre dans la première catégorie puisque Tonkam proposa en 2014 le récit Frankenstein, l'une de ses dernières parutions avant de laisser tomber le maître de l'horreur, puis remettre le grappin sur quelques uns de ses titres par pur opportunisme. Mangetsu permet ainsi de retrouver cette adaptation du roman de Mary Shelley, mais pas seulement. L'ouvrage se calquant sur l'édition 2013 japonaise, il s'accompagne de plusieurs histoires centrées sur l'un des personnages emblématiques du mangaka : Le jeune Oshikiri. Au final, bien que le récit dédié à Frankenstein occupe une bonne moitié de l'ouvrage, celui-ci est à considérer comme un autre regroupement d'histoires de l'un des maîtres du manga d'horreur, un format toujours délicieux comme ont pu le prouver les deux volumes compilant quelques uns de ses chefs d'œuvre.

Frankenstein, sous les traits de Junji Itô, est l'adaptation du récit littéraire du même nom, que le mangaka publia initialement en 1994. Si l'artiste, en temps normal, aborde ses propres concepts de l'horreur, avec son lot de notions mystiques, il se soumet ici à un exercice différent en retranscrivant l’œuvre d'autrui, en s'adaptant par conséquent à des idées horrifiques qui ne sont pas de son dues. Ce Frankenstein est donc assez fidèle au roman de Mary Shelley, certes compilé car le tout devait tenir dans un format de 200 pages, mais suffisant pour narrer efficacement l'histoire d'un homme qui tenta d'égaler dieu en créant un être humain de ses propres mains. Sur le plan morale et philosophique, l'histoire a déjà beaucoup à dire, mais l'intérêt vient ici davantage de l'interprétation que propose Junji Itô dont on reconnaît immanquablement la patte et son aisance quand il s'agit de dépeindre la figure du monstre.

De manière à la fois logique et paradoxale, la créature qu'est le monstre de Frankenstein étant un être doté d'une certaine humanité, à la fois pure et effrayante, l'artiste accentue l'horreur qu'il émane, ce qui le sépare de l'être humain ordinaire à la fois physiquement et dans ses actions. La créature fait peur, immanquablement, et sa capacité à pouvoir agir et tuer sans qu'on puisse lui tenir tête est aussi une idée de l'horreur que le maître intègre à sa version, allant jusqu'à planter un réel suspense tout le long du récit. Il en résulte ainsi un one shot déroutant, à la fois inquiétant et sensible, humain et monstrueux, parfaitement entretenu dans son rythme et se dévorant d'une seule traite. Une vraie réussite, à tel point qu'un lecteur non initié à l’œuvre de Mary Shelley aura l'envie de découvrir la version d'origine... puis de relire l'adaptation de Junji Itô pour en saisir toutes les nuances.

Mais si Frankenstein donne son titre à l'ouvrage, d'autres récits lui succède, voire une véritable saga. Parmi les figures récurrentes de l'artiste, la série dédiée au jeune Oshikiri ne manque pas d'intérêt. Le lectorat découvrant ses péripéties par le biais des rééditions ont déjà pu avoir un avant-goût avec l'histoire « Les cous hallucinés » publiée dans l'un des deux recueils des chefs d’œuvre, mais celles-ci démontrent une vraie variété compilée par le présent ouvrage. Celui-ci joue d'astuce en proposant plusieurs histoires d'Oshikiri dans l'ordre chronologique de leurs prépublications, offrant ainsi une vraie vision de l'évolution du personnage, d'abord présenté comme un meurtrier avant de n'être qu'un sectateur du théâtre d'épouvante qu'est la demeure où il vit. Chaque récit constituer à cristalliser le concept du garçon, à imposer sa personnalité et le concept de ses histoires, tout en créant progressivement une connexion entre ses mésaventures. Le tout à travers des intrigues variées, aux représentations de l'horreur aussi diverses que ce que nous avons pu voir dans les histoires courtes du maître, parfois même en répondant à une même mécanique.

Finalement, on se questionnera sur la légitimité à intégrer les récits d'Oshikiri aux côtés de l'adaptation de Frankenstein. En ce sens, l'auteur et analyste Morolian nous livre une postface qui donne quelques éléments de réponse, que ce soit par son interprétation des deux parties de l'ouvrage et les symboliques qu'il met en exergue. Uniques à l'édition française, ces suppléments sont toujours croustillants tant ils permettent à un néophyte de mieux appréhender les récits du maître et éventuellement les replacer dans un certain contexte.

Quant à la préface, celle de l'ouvrage est signée cette fois-ci par Joann Sfar, prolifique auteur de bande-dessinée qu'on ne présente plus. Et si ses propos sont intéressant (voir de quelle manière un artiste a pu influencer un auteur demeure toujours passionnant), on aurait aimé un peu plus de développement, cette préface étant un chouïa succincte.

01/06/2022

01/06/2022