Critique du volume manga

Publiée le Mercredi, 17 Janvier 2024

Le nom de Moto Hagio peut évoquer un sacré paradoxe pour le lectorat français. Son nom est important, voire sanctifié, et l'on sait qu'il renvoie à une dame immense du shôjo manga, et tout simplement du manga. Pourtant, c'est une autrice que nous n'avons que très peu vue éditer chez nous, et ses ouvrages étaient tout simplement indisponibles de nos rayonnages pendant trop longtemps. Kazé publiera bien Le Cœur de Thomas en 2012, année marquée par la venue de l'artiste à Japan Expo, elle-même ayant proposé sur son stand son manga Léo-kun auto-édité en version française. L'année suivante, Glénat compile plusieurs de ses travaux courts phares dans un coffret de deux anthologies, justement rééditées en ce début d'année 2024. Un coup de jeune donné aux deux ouvrages pour célébrer non seulement la venue de Moto Hagio en qualité d'invité de prestige de la 51e édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, mais aussi pour répondre au travail des éditions Akata, bien déterminées à faire mettre dignement la mangaka à l'honneur avec les sorties du Clan des Poe et de Barbara : L'entre deux-mondes dans leur collection Héritages et de Léo-kun, cette fois en édition professionnelle. La période est donc exceptionnelle pour l'autrice que nous pouvons réellement découvrir.

Alors, qui est Moto Hagio ? Son œuvre est tellement importante que résumer son parcours en quelques lignes ne serait pas représentatif et encore moins digne de l'artiste qu'elle est. Marquée par ses ainés tels qu'Osamu Tezuka et Shôtarô Ishinomori, elle se lance à la fin des années 60 et aura une empreinte tout aussi forte que ses modèles. Explorant divers registres, du drame à la science-fiction en passant par la tranche de vie, elle deviendra une pionnière du côté des autrices de manga, inaugurera le shônen-ai en jouant énormément sur la figure du bishônen et chamboulera la production par ses codes graphiques et narratifs. En se renseignant le temps de quelques minutes à son sujet, on se rend facilement compte de son importance. Et tandis qu'elle a souvent eu l'occasion de venir en France, voir qu'il lui aura fallu attendre 2024 pour être dignement mise en avant dans nos contrées relève presque de l'hérésie. Sa mise en avant, bien que tardive, correspond aussi à un blason redoré de l'image du shôjo manga, trop longtemps inconsidéré par les lecteurs comme par les éditeurs, tandis que le mouvement "Libérez les shôjo" a contribué à montrer la variété d'œuvres et le talent de leurs autrices. Si certains considèrent qu'une bulle est sur le point d'éclater du côté du manga en francophonie, du fait du trop gros nombre d'œuvres anecdotiques publiées au détriment de récits et d'artistes phares, peut-être que l'ère qui s'ouvre donnera justement plus de place à ces grands noms autres qu'Osamu Tezuka ou Leiji Matsumoto. Cette longue présentation/aparté faite, plongeons-nous dans l'Anthologie de l'humain.

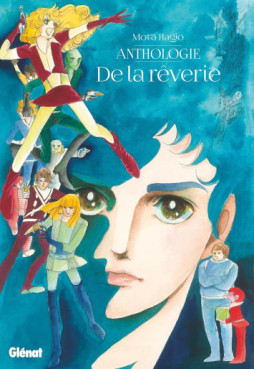

L'ouvrage fait donc partie d'un diptyque publié par Glénat en novembre 2013, sous la forme d'un coffret. Depuis tombé en rupture de stock et faisant le bonheur des spéculateurs et la frustration des curieux, le duo d'anthologies a droit à une réédition pour honorer le retour de Moto Hagio chez nous. Cette fois, Glénat ne propose pas de coffret, mais bien une commercialisation séparée des deux ouvrages qui ont bénéficié de nouvelles maquettes graphiques et de couvertures inédites. Nous pouvons déjà parler du travail éditorial qui est particulièrement satisfaisant, notamment parce que le format Perfect Edition des tomes s'associe à un papier de belle qualité, plus solide et moins souple que ce qui s'est fait sur les rééditions de Ryôichi Ikegami, par exemple. Pour ce tome dédié à l'humain, pas de pages en couleur, mais c'est le cas du volume sur la rêverie.

L'anthologie de l'humain compile cinq des histoires courtes de Moto Hagio orientées vers le drame et la tragédie, laissant donc volontairement de côté ses travaux de science-fiction. "Princesse Iguane", l'un de ses récits les plus populaires, conte les difficultés rencontrées par une mère qui perçoit sa fille comme un reptile, au point de convaincre cette dernière d'en être un en plus d'être rejetée par sa figure maternelle. Une histoire qui s'appuie sur le vécu de l'autrice et de sa propre histoire avec sa mère (sans pour autant que Moto Hagio soit un iguane, bien entendu), une anecdote qui donne une tout autre ampleur à cette intrigue déjà poignante.

Dans "Mon côté ange", nous suivons deux jeunes siamoises, Yudy et Yucy. L'une est belle et radieuse tandis que la seconde est rachitique et peu gracieuse. Très courte, cette histoire réussit à développer une tragédie percutante autour de ces deux sœurs.

"Le pensionnat de novembre" résonne avec "Le cœur de Thomas". À cause de tensions familiales, le jeune Erik intègre un pensionnat où il fait la connaissance de Thomas, qui lui ressemble presque trait pour trait. Si les autres élèves chouchoutent Thomas, Erik va rapidement le mépriser. Et quand son histoire personnelle entre en résonance avec l'existence de Thomas, tout ce drame prend une tonalité encore plus forte.

Le jeune Tim, protagoniste de "Pauvre maman" vient de perdre sa mère. Et tandis que tous pleurent la mort de la défunte, lui semble se sentir soulagé, pour des raisons aussi glaçantes que mélancoliques.

Enfin, "Le Coquetier" vient conclure l'anthologie de l'humain. Dans un Paris sous occupation de l'Allemagne nazie, durant la Seconde Guerre Mondiale, la jeune Louise tente de survivre et accueille sous son toit Raoul, un enfant sans parents. Elle fait aussi la rencontre de Marchand, un homme à qui la guerre a pris sa famille, et qui œuvre en tant que résistant en partageant ses œuvres de révolte dans le plus grand secret. La vérité sur les origines de Louise, mais aussi celle sur Raoul va ébranler le destin des trois personnages.

Même si le leitmotiv de cette anthologie conçue par les éditions Glénat est l'humain au cœur de son quotidien, loin des élans fantastiques de la SF, ce n'est pas la banalité de vies ordinaires que nous représente Moto Hagio. Ou plutôt, elle la confronte à la complexité des êtres que nous sommes, à travers plusieurs drames qui abordent la famille, la Mort ou encore la guerre sous des angles qui peuvent paraître novateurs, encore aujourd'hui. Dans ces œuvres, la mangaka ne s'est pas imposé de filtre, et met souvent la cruauté au cœur de ses intrigues. La cruauté de la fatalité, indéniablement, et celle des humains, capables de contradictions et faisant passer leurs émotions avant la morale. Il n'est donc jamais question de personnages lisses dans ces intrigues, ce qui ne veut pas dire que leurs actions sont rendues acceptables. Mais pour connaître pleinement un protagoniste, il faut parfois aller au bout de l'œuvre qui lui est dédiée, puisque certains rebondissements scénaristiques apportent une facette neuve à ces figures. Les personnages de Moto Hagio dépeints dans ce recueil n'ont finalement rien d'ordinaire. Ils nous chamboulent par leurs spécificités, que ce soit leur cruauté ou leur sensibilité qui les poussent à penser ou commettre l'irréparable, et nous questionnent ainsi sur notre propre morale. Dans chacune de ces histoires, il y a de quoi de questionner et s'enrichir sur différents plans thématiques, ce grâce à la nuance qui entourent tous ces acteurs des cinq intrigues.

Par cette écriture, les histoires de l'Anthologie de l'humain sont fortes. Leurs personnages et le déroulement des scénarios nous chamboulent tant ils apportent une mélancolie poignante et une tragédie parfois poétique. Mais si le rendu est tel, c'est aussi grâce à la patte de la mangaka. Son trait ne pourrait être résumé en quelques mots puisque celui-ci évolue, du fait que les histoires présentes dans le recueil ont été publiées au Japon entre les années 1970 et 1990. De ce fait, visuellement, il n'y a pas qu'un seul Moto Hagio, mais plusieurs. Un avantage pour le lecteur qui découvre la mangaka puisque plusieurs démonstrations de sa carrière sont proposées. "Princesse Iguane", histoire du début des années 90, présente donc un style plus moderne que les quatre histoires qui suivent. "Le pensionnat de novembre" et "Pauvre maman" datent de 1971, tandis que "Mon côté ange" et "Le Coquetier" remontent à 1984. Mais si quelque chose lie toutes ces ères sur le plan artistique, c'est dans la finesse du trait de l'artiste et la sensibilité de sa narration. Ce coup de crayon très fin donne lieu à des personnages aux apparences fragiles, ce qui ajoute énormément d'ampleur eux émotions fortes des différentes œuvres. Et dans ses compositions de case, la mangaka retranscrit toujours avec intelligence les dilemmes de ses personnages, les sentiments qui la traversent, et apporte de la gravité au moment propice, tandis qu'elle accentue la tragédie quand il faut. L'impact de ces intrigues n'est donc pas qu'une affaire de scénario, mais nait de l'alchimie entre l'histoire et sa représentation graphique et artistique. S'il peut paraître complexe de de remettre dans le contexte du début des années 70, que peu d'entre-nous ont connu, on peut s'imaginer la claque que procurait les récits de Moto Hagio, claque que nous nous prenons aussi en 2024, du côté des non-familiers des travaux de l'autrice comme ceux de ses fans aguerris, comme l'atteste certains témoignages que l'on peut lire sur les réseaux sociaux.

L'Anthologie de l'humain ne laisse donc pas de marbre à sa lecture, que ce soit par ces histoires qui touchent notre sensibilité comme notre morale, par ces personnages qui nous restent en tête pour toutes leurs nuances, ou par ces émotions fortes rendues par la narration et la patte de l'artiste. Avec ce premier recueil, on peut penser avoir fait un tour d'horizon complet de la carrière de l'artiste, de par les différentes périodes de sa carrière explorées ou la manière qu'a chaque histoire de se renouveler, dans son scénario comme dans son ton et dans ses thématiques. Et pourtant, tout un autre pan des mangas de Moto Hagio s'ouvre à nous dans le deuxième ouvrage, l'Anthologie de la rêverie, sur lequel il est difficile de ne pas se jeter après avoir dégusté ce volume sur l'humain.

17/01/2024

17/01/2024