Interview de l'auteur

Publiée le Mercredi, 07 Octobre 2015

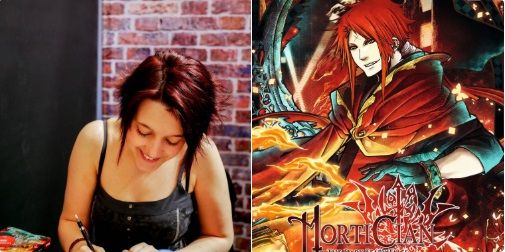

Figure phare du fanzinat pour avoir développé tout un univers de Steam Fantasy par le biais de plusieurs œuvres, VanRah a fait ses débuts en tant que professionnel à l’occasion de Japan Expo avec la tant attendue réédition de son œuvre phare,Stray Dog, sous la bannière de Glénat. A l’occasion de la sortie du premier volume, nous avons eu la chance de nous entretenir avec cette auteure de talent aux multiples influences. VanRah a donc joué le jeu de l’interview pour revenir sur son parcours, sur le monde du fanzinat, et bien entendu sur Stray Dog.

Interview n°2 de l'auteur

Publiée le Samedi, 28 Juillet 2018

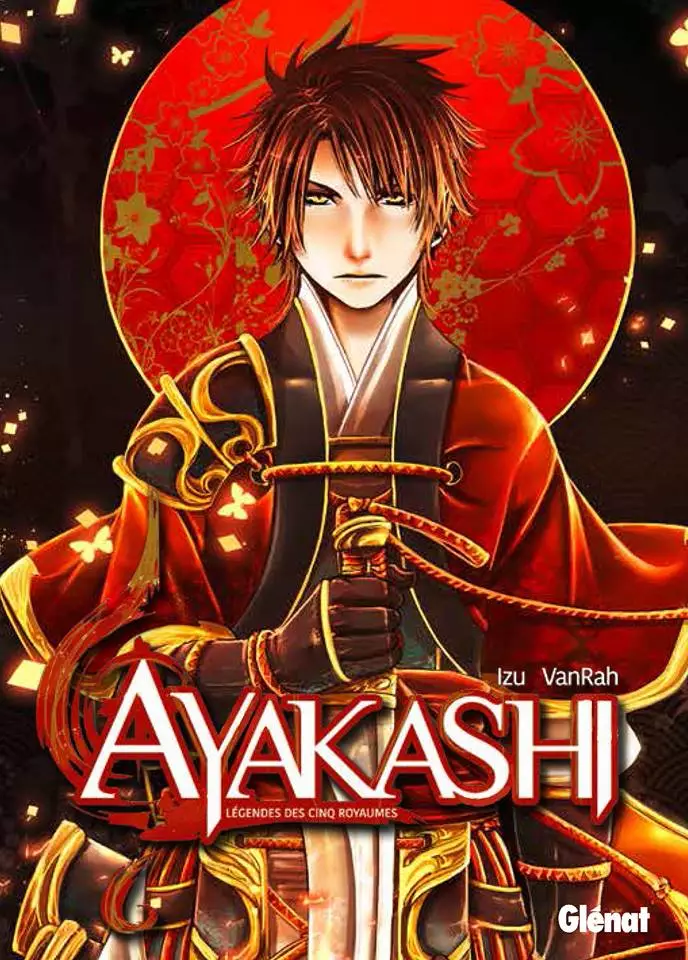

L’an dernier, nous rencontrions VanRah au sujet de Stray Dog, sa série passée du milieu du fanzine à la publication professionnelle chez Glénat, dans le cadre de l’édition 2015 de Japan Expo. Un an plus tard, l’autrice a de nouveau répondu présente, accompagnée du scénariste Izu, pour présenter leur collaboration, Ayakashi, une œuvre uchronique se déroulant dans un Japon féodal. Tous deux ont accepté de nous rencontrer afin de répondre à nos questions sur les origines de la série, leur style et leur collaboration…

Bonjour VanRah et Izu, pouvez-vous d’abord revenir sur la genèse d’Ayakashi ? Comment est née la série ?

Izu : Je fais du manga depuis plusieurs années ainsi que du franco-belge, je bosse aussi pour J-One à côté. J’étais à Mangazur en 2013, je préparais un reportage sur les artistes présents, puis je tombe à un moment sur le stand de VanRah. J’étais impressionné, je me demandais pourquoi elle n’était pas publiée professionnellement en France à ce moment-là. Mon âme de scénariste est ensuite revenue au galop, je lui ai donné des contacts d’éditeurs car je ne trouvais pas ça normal que ses autres séries, dont Stray Dog, ne soient pas éditées dans notre beau pays.

Il fallait aussi qu’on fasse quelque chose elle et moi. J’ai vu les univers de VanRah, et ça tombait bien vu que j’adore le Japon médiéval-fantastique. On pouvait y ajouter de la steam-fantasy, du gothique etc. Le projet a débuté par tous ces éléments que je lui ai proposés. J’adore travailler avec Glénat, on a donc réfléchi à ce qu’on pouvait soumettre à l’éditeur. Initialement, c’est comme ça qu’Ayakashi est né.

Une question sur vous-mêmes : D’où viennent les noms d’auteurs VanRah et Izu ?

VanRah : Pour ma part, c’est le nom d’un personnage d’une de mes premières séries. A l’époque du Cartoonist de Toulon, une édition avait organisé un concours de jeunes talents avec prix à la clé. Il fallait rendre une planche de bande-dessinée, au format que l’on voulait. J’étais membre d’un petit groupe où je n’avais pas trop mon mot à dire vu qu’on fonctionnait par hiérarchie, je n’avais pas non plus droit de publier mes histoires au sein de celui-ci. Je n’étais qu’une encreuse dans ce groupe. On m’a à un moment dit que quand j’aurais un projet à proposer, je pourrai soumettre une histoire à ce concours. J’ai donc participé à la compétition pour prouver aux personnes avec qui je travaillais que mes récits ne sont pas complètement nuls, et c’est au moment de proposer ma planche que l’organisateur m’a demandé si je désirais un pseudo d’auteur ou si on imposait mon vrai nom. Je viens d’un milieu où la bande-dessinée n’est pas vraiment perçue comme un travail sérieux, j’ai alors pensé que si on est nommés dans le journal, ma famille saura que je n’ai pas passé mon week-end à travailler mais au Cartoonist, ça n’allait pas le faire. (rires)

J’ai donc pris le nom du personnage que je proposais et heureusement car ma BD a été primée. J’ai ensuite gardé VanRah car les gens me connaissaient sous ce pseudo.

Izu : Dans les années 2000, j’étais éditeur aux Humanoïdes Associés, on éditait à ce moment Shogun qui était une collection de mangas de création. Deux raisons ont fait que j’étais obligé de choisir un pseudonyme. La première, c’est que j’ai un frère qui s’appelle Xavier Dorison et qui est peut-être l’un des trois scénaristes français qui marchent le mieux dans la bande-dessinée. J’en avais marre de voir indiqué « l’œuvre du frère de… » quand j’éditais un ouvrage, et je ne voulais pas qu’on fasse remarquer à mon frère que je m'étais lancé dans le manga… Je ne voulais pas lui faire honte dans le sens que si ça ne se vendait pas, c’aurait pu lui retomber dessus. En terme de communication pure et dure, je savais que je devais prendre un pseudo. La deuxième raison, c’est que j’étais éditeur mais aussi scénariste à côté. Je voulais un pseudo pour affirmer que c’est une carrière à part. Le nom « Izu » vient de mon autre passion qui n’a rien à voir : les jeux-vidéo de combat comme Street Fighter. A cette époque, un champion de Street Fighter 3 Third Strike avait gagné un grand tournoi japonais, le Tougeki, dont le pseudo était Izu. J’adorais ce mec, je regardais ses vidéos sur internet, donc… Izu est fait le nom d’un joueur qui a gagné le Tougeki en 2003 !

Dans Ayakashi, les créatures mythologiques sont des yokai issus du folklore japonais. Quelles ont été vos inspirations ? Les récits japonais comme le Dictionnaire des Yokai vous ont-il influencés ?

VanRah : Le Dictionnaire des Yokai de Shigeru Mizuki n’est pas vraiment une œuvre mais plus un dictionnaire dont je voulais m’inspirer pour Ayakashi. Chose que je n’ai pas faite car les ouvrages sont précis, mais pas assez pour ce que je voulais faire. Sur le plan graphique, j’ai pris les descriptions des yokai que je voulais représenter, plutôt des yokai terrestres, avisés et offensifs, je me suis ensuite reportée à des henge, mix entre un sanglier en charge et une bête féroce à l’aspect félin : des grandes griffes, des crocs acérés… Ils sont vraiment décrits ainsi dans le folklore japonais. J’ai rajouté ma pate personnelle, des défenses qui ressortent sur le dos par exemple, pour créer un monstre qui peut exister dans ses origines mais aussi à ma façon, selon mon univers personnel.

Autour du récit, on a fait des recherches sur les yokai à leur niveau pour que le récit reste réel, correspondant au folklore japonais auquel nous voulions rendre hommage avec Ayakashi.

Izu : Dès le début, on voulait une dose de fantastique dans ce Japon uchronique. Je savais que VanRah adorait tout ce qui tourne autour des yokai, je voulais alors des créatures fantastiques sachant que beaucoup d’autres concepts de la mythologie japonaise s’offraient à nous, par exemple les shinigami. J’adore une série de Robin Hobb qui s’appelle Les Aventuriers de la Mer, dans l’univers de L’Assassin Royal, exploitant des créatures mythologiques comme armes. Je suis parti de ce concept, même si ça ne se voit pas trop au final dans l’histoire, pour que le bestiaire ne soit pas là pour dérailler tout ce qui se trouve mais qu’il y ait une véritable implication entre les créatures humaines et les créatures fantastiques, pas qu’on ait les gentils d’un côté et les méchants monstres de l’autre. Pour ça, j’ai fouillé dans toutes les mythologies que je trouvais. J’ai trouvé une piste avec le Wuxing, un bouddhisme aussi adapté au Japon à cette époque-là avec les cinq créatures célestes comme Suzaku. Finalement, VanRah a suggéré qu’on trouve un concept qui soit notre « truc ». On s’est dirigés vers les Ayakashi présentés tels quels avec l’exploitation visuelle et leur intrication dans l’histoire qu’on découvrira plus tard dans le récit. On verra pourquoi il y a du bouddhisme là-dedans, mais on n’y est pas encore.

L’histoire d’Ayakashi est une uchronie qui réinterprète la bataille de Sekigahara en permutant les vainqueurs et les vaincus, pourquoi ce choix narratif ?

Izu : D’abord, j’adore les uchronies. J’en développe dans une série qui s’appelle Crusades, et même Omega Complex est une uchronie. Il y a selon moi deux manières de procéder si on veut faire du Japon médiéval-fantastique : soit tu ne te prends pas la tête et tu fais simplement de la fantasy, ce qui donne Samurai Deeper Kyo d’Akimine Kamikyo qui est historique mais sans prise de tête, ou faire une uchronie car celle-ci te permet de garder des bases historiques crédibles, tout en étant fun avec la question du « et si », par exemple qu’est-ce que serait devenu le monde si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre Mondiale, l’uchronie la plus classique. C’est différent dans Ayakashi car c’est une uchronie sur un Japon, et qui se déroule un siècle après ce qu’on appelle le point de rupture de l’uchronie. Puisque dans notre histoire ce sont les Toyotomi et pas les Tokugawa qui remportent la bataille, qu’est ce qui ce serait vraiment passé si ça c’était déroulé ainsi ? J’ai posé la question à Julien Peltier qui est un historien qui a écrit notamment Le Crépuscule des Samouraïs. Il existait à l’époque cinq grands clans et, selon lui, si les Toyotomi avaient gagné, il y aurait eu une guerre civile entre ces clans puisqu’il n’y avait pas de grand unificateur à ce moment-là du côté des Toyotomi.

On part donc de cette uchronie pour créer ce Japon alternatif dans lequel on rajoutera plus tard, et ça a du sens, de la fantasy. Pourquoi cette uchronie ? Parce que j’aime le genre, et parce que ça permet d’avoir un terreau historique beaucoup plus solide que de la fantasy pure et dure, j’ai besoin de m’appuyer sur ces mécaniques. Enfin, il y a une chose toujours amusante, c’est que les lecteurs se demanderont ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, ce qu’on a inventé ou non, le faux pourra alors être pris pour du vrai et inversement. C’est parfait pour manipuler le lecteur et c’est une chose que j’apprécie beaucoup.

VanRah, avec Ayakashi et Stray Dog tu as deux séries en cours sur le plan professionnel. On peut penser que ta quantité de travail s’est trouvée décuplée ces derniers mois. Quelle impact ces changements ont eu sur ton organisation, tes méthodes ?

VanRah : La quantité de travail n’a pas forcément augmenté puisqu’avant ça, je travaillais déjà sur beaucoup de séries différentes. Que mes séries soient en auto-publication ou en publication professionnelle, je les traite de la même manière. Ce n’est pas parce que le travail est auto-publié que je vais le bâcler, et ce n’est pas parce que la publication est chez un éditeur que je vais d’un coup avoir un trait cohérent, des décors plus riches… La dose de travail est quasiment la même, le seul changement c’est qu’Ayakashi n’était pas forcément prévu au programme immédiatement, ça a donc chamboulé mon planning sur les séries que j’ai en cours, Stray Dog compris. Après avoir fini sur Ayakashi, je me suis mis à travailler sur Mortician qui est le préquel de Stray Dog, et maintenant je peux me mettre à Stray Dog 3. Je continue comme je faisais avant : dès que j’ai fini sur une série, je me remets sur une autre. C’est le dossier de presse qui a été le plus éprouvant car comme on m’a demandé des illustrations et que je suis nulle en illustrations… (rires)

Tu as tout un univers dont Stray Dog fait partie. Est-ce un projet d’amener tous ces titres vers une publication professionnelle ?

VanRah : J’aimerais bien moi. (rires)

Ça serait effectivement mon souhait car, comme je l’ai dit dans notre précédente entrevue, je ne dis pas que « j’ai une série » à chaque fois que je dessine une œuvre. Les personnages que je dessine sont comme mes enfants, je les anime sur le papier. Quand une série est publiée professionnellement, je me dis plutôt que mon gamin est diplômé. Et comme tout parent bienveillant, j’aimerais beaucoup que tous mes enfants soient diplômés. Pour certains, ça demande plus de travail car les séries ne sont pas prêtes, elles ne font pas encore office de projets présentables. Quant aux projets plus aboutis et qui bénéficient d’un lectorat issu de l’auto-publication, comme Stray Dog en son temps, ce sont des séries que je pourrai en effet proposer. Ça me permettra peut-être d’avoir un autre diplôme à décerner à un de mes gamins. C’est comme lors des séances de dédicaces, je ne me dis pas que j’ai du succès mais plutôt que mes enfants ont beaucoup d’amis, ils ont des potes et ne sont pas tout seuls. (rires)

Beaucoup m’ont demandé si c’est une consécration et ça va peut-être paraître hautain de ma part mais c’est le fruit de beaucoup d’efforts que je fais en même temps que mes « enfants ». Quand une série est prise sous l’aile d’un éditeur, je suis content pour mes personnages car ça ne change pas mon travail. Quand une série est refusée, je suis aussi déçue que quand votre enfant échoue à son examen.

On en parlait avec Izu tout à l’heure, c’est vrai qu’il m’a, au départ, proposé une vision des personnages qu’on ne retrouve pas dans le volume final. Lui les voyait à sa manière, ce sont ces personnages qui se sont « présentés à ma porte ». Il avait la version imagée dans sa tête, et moi je suis venu lui apporter la personne vivante. Hiro, c’est ça, je n’aurais pas pu l’animer autrement. C’est pour ça que notre collaboration a été très fructueuse, il n’y a pas eu de heurt mais il y a eu un seul changement : je devais, à la base, être uniquement la dessinatrice de l’œuvre et Izu l’auteur mais je n’ai pas réussi à m’adapter à ses personnages parce que quand j’ai eu Hiro face à moi, je me disais qu’il ne se comportait pas comme ça et qu’il parlait différemment en réalité. Finalement, je me suis retrouvée co-scénariste de l’œuvre, ce qui a été enrichissant pour moi.

Il y a donc eu de vraies interactions entre vous deux. Est-ce que Glénat a aussi eu son mot à dire ? Par exemple comme dans le modèle éditorial qu’on retrouve souvent au Japon…

Izu : Non. Ça n’a rien à voir en France, on n’est pas au japon. L’auteur n’a pas le même statut en France qu’au Japon, et ses relations avec l’éditeur ne sont pas les mêmes. Ça ne marcherait pas sinon. (rires)

Les auteurs sont suivis, heureusement, mais ils sont beaucoup plus libres que les mangaka japonais.

VanRah : Ça dépend. J’ai soumis mes projets à différents éditeurs et si j’ai préféré Glénat, c’est parce qu’ils ont un respect total de la création. C’est sûr que si demain on dessine des samouraïs SS qui dézinguent à tout va en criant « vive le racisme », l’éditeur sera sceptique. Mais il y a effectivement l’intérêt de l’éditeur par rapport à ce qu’on peut apporter en création. C’est vrai que quand j’ai soumis des projets à d’autres éditeurs, des gros parfois, certains voulaient changer des personnages ou supprimer des points de l’histoire. Oui, on est auteurs de la série mais celle-ci ne nous appartient plus tandis que si on met notre nom sur la série, ça reste notre bébé.

Izu : Pour autant, ça ne veut pas dire que l’éditeur n’intervient pas. Au début de l’élaboration d’un album, on remet à l’éditeur un séquencier, un document qui contient les grandes lignes de l’histoire qui se déroulera dans le tome. Il peut y avoir une discussion sur ces éléments mais une fois que l’éditeur l’a validé, il te fait confiance sur le reste de ton travail. Ça ne veut pas dire qu’il n’interviendra pas à la fin pour raccourcir certains dialogues, ce qui est un travail très important de la part de l’éditeur, mais il ne viendra pas demander de grosses modifications après validation du séquencier. Le système n’est pas aussi intrusif qu’au Japon car le modèle économique n’est pas le même, nous n’avons pas ces magazines de publication où les lecteurs peuvent voter pour les séries qu’ils n’aiment pas ou pour les éléments qu’ils veulent modifier. Je lis actuellement un shônen que j’aimais bien et que je ne nommerai pas mais nous sommes au quatrième tome et paf, tournoi ! Ah bah tiens, ça faisait longtemps ! Est-ce que c’est l’auteur qui l’a voulu ou plutôt la pression du modèle qui a exigé ce tournoi ?

En France, c’est hors de question. D’ailleurs VanRah, ces éditeurs qui te faisaient des remarques sont ceux qui sont calqués sur le modèle japonais. Je fais beaucoup de bande-dessinée, je connais le modèle « classique » en France mais ce que tu me dis c’est de la science-fiction, jamais un éditeur ne devrait remettre en cause ton processus créatif, ce qui ne veut pas dire qu’il ne va pas t’aider.

Ta vision, Izu, correspond d’ailleurs à ce que VanRah nous disait l’an dernier, à savoir sa volonté de ne pas s’ancrer dans un style très codifié comme le nekketsu.

VanRah : Et je ne le ferai pas car ça ne me plairait pas. (rires)

Je dessine que ce qui me plaît et je ne mets en scène que les sujets qui me portent à cœur. Je pense l’avoir dit dans notre précédente interview mais quand je traite une idée, je le fais avec beaucoup de plaisir. Dans l’ensemble, je reste persuadée que les lecteurs auront autant de plaisir à lire que j’en ai eu pour le dessin. J’ai récemment dessiné sous la contrainte, chose qui ne m’était pas arrivée depuis très longtemps. J’ai dessiné une illustration pour un groupe de musique américain, celui-ci m’a donné énormément de consignes et ne me laissaient presque aucune liberté. J’avais au départ le champ libre, mais j’ai dû modifier énormément de choses pour le rendu final… Je ne dirai pas qu’ils vendent moins d’albums mais du coup, je pense que l’illustration est moins intéressante que si j’avais pu la dessiner librement. Ça marche ainsi dans une BD. Je peux me payer le luxe de dire ça mais je n’aurais jamais accepté un contrat juste pour avoir une porte d’entrée dans le monde professionnel. Je ne peux pas dessiner, ou très difficilement, sous contraintes. Je ne sais pas ce qu’en pensent les autres auteurs mais ça ne fonctionne pas chez moi.

Sur le plan graphique d’Ayakashi, as-tu une approche différente que sur tes autres œuvres ? Je pense à l’esthétique, à la mise en scène…

VanRah : Non parce que je travaille n’importe quelle série de la même manière. Ayakashi a peut-être été un tout petit peu différent car, pour mes autres œuvres, je ne suis jamais restée au même endroit niveau influences. D’habitude, je mêle les cultures et les folklores pour en faire un pot-pourri qui est une seule série. On ne m’avait jamais proposé le défi d’une série ancrée dans un seul univers, où on ne peut pas piocher ci et là les choses qu’on aime, les mettre en scène et passer à autre chose. On est forcés ici d’avoir une cohérence aussi bien graphique que scénaristique et historique. Ça n’a pas été forcément prise-de-tête mais la recherche de détails a été plus accrue, ce qui va m’aider pour les prochaines séries. Ca a demandé de la recherche dans les styles vestimentaires, je voulais par exemple que chaque personnage ait un armement qui est propre à chacun. Cette recherche approfondie est une chose que je ne savais pas faire, je sais dessiner un bateau mais pas une estafette chinoise du XVIIème siècle.

La mise en scène, elle, n’a pas changé. Les scènes de combats n’ont pas évolué depuis Stray Dog tome deux car j’ai toujours la même manière de voir les séquences d’affrontement. Pour les planches plus posées, c’est le même genre de découpage car j’estime que ce découpage doit être au service du scénario. Un passage un peu plus lent avec des émotions mises en avant bénéficiera de gros plans, pour les combats il s’agira de cases moins statiques… Je n’ai pas forcément fait autrement que d’habitude. Seuls les détails dans un seul domaine, le Japon médiéval du XVIIème siècle, ont changé par rapport à d’habitude.

Interview réalisée par Takato et Koiwai. Remerciements à VanRah et Izu ainsi qu’à Glénat pour avoir organisé la rencontre.

Christophe Cointault, Vinhnyu, Antoine Dole et VanRah, des auteurs publiés chez Glénat, sont ainsi venus nous parler de leur expérience de mangaka.

VanRah : Bonjour à tous, je suis VanRah, certains me connaissent déjà sur certains titres à savoir Stray Dog et Ayakashi. Je reviens cette année avec Mortician et je suis très heureuse de vous retrouver, de pouvoir rencontrer certains d’entre vous pour la première fois.

Vinhnyu : Bonjour, je suis maitre Vinhnyu, célèbre youtubeur aux 8 abonnés, peut être le neuvième parmi vous et apparemment je suis mangaka. Il parait.

Antoine Dole : Je m’appelle Antoine Dole, je suis auteur de roman et de bande-dessinée jeunesse. 4life est mon premier manga avec Vinhnyu, j’ai la chance de partager cette aventure avec un super mangaka.

Christophe Cointault : Bonjour à tous et à toutes, je suis Christophe Cointault et je suis l’auteur du manga Tinta Run fraichement sorti chez Glénat.

Avant d’être mangaka, faisiez-vous un autre métier ?

Antoine Dole : Ça fait 10 ans que je publie des romans et que je fais essentiellement cette activité d’écriture. Pour le manga, ça fait à peu près 2 ans et demi qu’on travaille avec les éditions Glénat. C’est mon activité principale.

Christophe Cointault : Moi dans une autre vie, c’est un peu surprenant, mais j’ai été agent des impôts. J’ai connu le métro-boulot-dodo.

Comme mon rêve de vivre de la BD et du manga s’éloignait de plus en plus, un jour j’ai eu un coup de folie et j’ai arrêté tout ça. Ma femme m’a soutenu, d’abord pour me lancer dans l’auto édition, et puis je me suis mis un coup de boost car je voulais vraiment être édité chez Glénat pour le coup. C’était l’auteur qui me faisait rêver, de part Dragon Ball, One Piece, tout ce qui me parle vraiment. Donc, j’ai fait un dossier éditorial à Glénat et je suis devenu mangaka, pour faire simple.

VanRah : A la base mon vrai métier est ostéopathe pédiatre, pas grand-chose à voir avec un métier artistique. J’ai fait des études scientifiques, avec thèse de fin d’étude etc. J’exerce toujours à l’heure actuelle, je me suis spécialisée dans la petite enfance. A la base, je dessinais pour mes petits patients, pour expliquer des choses plus facilement. Je suis une spécialiste qui travaille sur les liaisons du squelette chez les bébés et les très jeunes enfants. Après j’ai gardé cette possibilité d’expression. C’est un moyen d’expression que j’ai développé en autodidacte.

J’ai commencé à apprendre les bases auprès d’auteurs de comics. Avant de faire mangaka, j’ai été médecin, puis médecin et auteur de comics, puis médecin, auteur de comics et mangaka. Ce qui fait pas mal et à l’heure actuelle j’exerce toujours mon métier de personnel médical à temps partiel, car certains ont pu le remarquer dessiner me prend de plus en plus de temps.

Vinhnyu : Je me suis mis à dessiner parce que je n'avais rien d’autre à faire de ma vie. Je suis venu dans une librairie une fois, j'ai vu les BDs sur des étagères. Certaines étaient de qualité assez médiocre, alors je me suis dit « vas-y même moi je peux faire mieux ». Et voilà, je me suis lancé.

Comment avez-vous appris ? VanRah tu étais en autodidacte et tu apprenais avec les comics ?

VanRah : J’ai progressé toute seule, j’ai appris toute seule. Par contre, à un moment donné, il m’est arrivé de lire certains comics, d’auteurs qui poussait le dessin vraiment très loin.

C’était avant Facebook, c’était beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa.

Du coup les auteurs américains avaient tendance à mettre leur MSN à la fin des volumes, pour les contacter. A un moment j’ai tellement aimé un auteur qui s’appelle Ivan Reis que je lui ai envoyé un message en disant que j’adorais la manière dont il encrait, la manière de dessiner et que j’avais du mal à faire telle ou telle partie du dessin et je lui ai donc demandé s’il n’avait pas de conseils à me donner. J’étais persuadée qu’il ne me répondrait pas. Comme j’ai l’habitude de faire des gardes de nuit, j’écris la nuit. Et comme il bossait la nuit, il m’a répondu tout de suite en me demandant si j’avais une webcam. Je lui ai répondu que oui, donc il m’a montré. C’est parti comme ça. Je me suis ensuite débrouillée toute seule et, au final, j’ai eu la chance que certains auteurs qui me montrent et me réexpliquent les bases façon étudiant-élève.

Christophe Cointault : Je pense qu’on dessine tous depuis toujours, il n'y a pas vraiment de mystère. Après, si on est fait pour ça, on continue, on est prêt à passer notre temps et notre vie à être penché sur une feuille, à dessiner des petites cases qui nous font rire ou qui nous font déjà rêver nous-mêmes et potentiellement d’autres gens.

Il n’y a pas de diplômes accrochés aux murs. Ce n'est pas ça qui intéresse les éditeurs mais ce que vous serez capable de produire vous-mêmes. Pour apprendre ça, je sais qu’il existe des écoles mais j’en n’ai pas fait. J’ai fait un passage aux beaux-arts d’Angoulême il y a une dizaine d’année, mais ça ne m’a pas servi à grand-chose. Juste sortir chez moi et rencontrer des jeunes de mon âge qui avaient un super niveau, donc ça met un bon coup de pied aux fesses. Pour le reste, c'est vraiment du travail personnel et aussi ce qui rassure car peu importe d’où l’on vient, peu importe de notre pedigree notre cursus, au final l’éditeur va juste regarder votre projet et puis je ne suis pas sûr qu’il y en ait ici qui soit diplômé en fait, il n’y a pas de diplôme de manga et pourtant on est bien là.

Antoine Dole : Je crois qu’il y avait surtout une envie de raconter des histoires. Moi j’ai eu la chance d’être repéré il y a dix ans par un éditeur sur mon blog sur lequel je racontais des choses et qui était une sorte de journal intime pas du tout intime. Et il y a un éditeur qui m’a contacté pour savoir si ça m’intéressait de travailler sur un premier roman et puis la BD est venue par la suite avec l’envie de toucher les gens différemment.

Le roman c’est une écriture qui est lente, qui met du temps à toucher les gens et je trouvais qu’avec le dessin on arrivait à un effet peut-être un peu plus fulgurant, plus immédiat, qui m’a donné envie de travailler sur de la bande dessinée. Je savais pas du tout qu’on pouvait devenir mangaka en étant un jeune auteur français y’a très longtemps de ça et j’ai d’abord travaillé sur de la BD franco-belge avec une série qui s’appelle Mortelle Adèle qui est la série dont j’ai l’écriture aujourd’hui.

Il y a 3 ans je me suis dit quand même que j’avais un rêve qui était de faire du manga, que c’est comme ça que j’ai découvert la bande dessinée quand j’étais ado et tout simplement voilà je vais y aller au culot et proposer à un éditeur quelque chose. J’ai rencontré Vin, on a contacté les éditions Glénat et c’est comme ça que tout a commencé.

Vinhnyu : Je fais comme tout le monde : je copie. Internet, c’est fabuleux. On trouve tellement de dessins qui peuvent te plaire et tu as envie de les reproduire.

Du coup tu as reproduit, reproduit jusqu’à trouver ton propre style ?

Vinhnyu : Tous les dessins que j’aimais bien je les reproduisais. Je ne sais pas si j’ai un style.

Antoine Dole : Non mais il faut savoir que Vin' est très modeste.

Vinhnyu : C’est pas vrai, je me la pète tout le temps en fait. (rires)

Comment vous avez proposé votre manga aux éditeurs et comment vous l’avez fait ?

Antoine Dole : En fait, j’avais une idée de scénario de départ et c’est vrai que je ne voulais pas arriver chez un éditeur sans illustrateur. Je trouve que c’est intéressant de se présenter en tant que binôme et avec un projet qui est assumé et construit. C’est une connaissance commune qui nous a mis en contact avec Vin'. On a donc envoyé notre projet et quelques planches par la Poste aux éditions Glénat qui nous ont répondu 15 jours plus tard en nous donnant notre chance.

Christophe Cointault : Comme je l’explique en bonus à la fin de Tinta Run, il s’est avéré qu’après mon expérience en auto-édition, je suis allé en atelier à Blois, à la Maison de la BD, mais ça n’allait pas vraiment. Du coup, je suis revenu travailler à domicile. De là, je me suis dit qu’il valait mieux me perfectionner à l'écriture et au dessin, en comprenant mieux les codes du manga tout en y apportant mes touches françaises et européennes. Cela m’a demandé quelques mois d’écriture.

Je pense qu'il faut vraiment être enfermé chez soi, c’est une étape fondamentale pour construire quelque chose de nouveau.

J’avais donc déjà dans l’idée de porter le projet Tinta Run jusqu’au bout, et j’avais en tête l'idée d'aller chez Glénat, car ça correspondait à mon état d’esprit. Au bout de 4 mois, après avoir construit un dossier éditorial, je l’ai envoyé en PDF par mail. Beaucoup de dossiers se font maintenant par mail, et on ne s’embête plus vraiment avec le papier. J’avais scanné toutes mes pages et j’avais mis ça en ordre pour que ce soit intéressant.

Et justement, que mets-tu dans le dossier que tu présentes ?

Christophe Cointault : Un dossier éditorial, c’est ce qui présente votre projet. Il y a les premières planches, le synopsis, la structure, c’est-à-dire le nombre de tomes qu’on veut faire, le public qu’on souhaite atteindre, expliquer nos thématiques et notre univers plus la présentation des personnages principaux avec un beau dessin couleur.

Ça doit être assez concis, ça ne doit pas être lourd. C’est dur à faire mais c’est vraiment l’étape entre le projet balbutiant et le contact avec l’éditeur. J’avais une adresse mail de Glénat qui trainait dans ma boite mail depuis des années et je lui ai envoyé. On l'a ensuite transmis à un éditeur jeunesse de Glénat qui m’a contacté le lendemain par mail. On s’est téléphoné et mon contact a vu que j'étais plus orienté manga, donc il m’a réorienté vers Glénat Manga. C'est là que j’ai eu des échanges avec la directrice éditoriale.

VanRah : Pour moi, ça a été complètement différent puisque j’ai été l’une des premières à percer dans le manga français. Et je dirai que si je n’avais pas été là si ça n’avait pas marché, vous ne seriez pas là chez Glénat.

A la base, j'avais envoyé mon projet à pleins d’éditeurs. Ayant déjà publié mes œuvres en ligne, j'avais déjà un lectorat étranger qui m’avait dit de passer en édition physique parce qu’à l’époque, le format numérique de se lisait pas très bien. Du moins, il est moins pratique.

Je me suis ensuite prise au jeu et j’ai commencé à démarcher les éditeurs en 2008. Au début, je n'ai eu que des réponses négatives car ça ne plaisait pas, et le manga avec un auteur d’origine française ça n’existait pas. Il n’y avait pas de ligne éditoriale prévue pour ça. Pour eux le manga n'était que japonais, et que si on est français on ne fait pas de manga. Ils ne doivent faire que du franco-belge et encore…

Beaucoup d'éditeurs, dont Glénat, ont dit que mon travail était nul. On me disait que je devrais arrêter le dessin car c’était inintéressant, et que je ne percerai jamais là-dedans et que ce n’était pas la peine de perdre du temps. J'avais mis dans mon CV que j’étais autodidacte et que je n’avais pas fait d’école, ils m’ont répondu que je devais apprendre les bases puis les recontacter plus tard car ils n’avaient pas de temps à perdre avec des gens qui font ça dans leur garage.

Certains m'ont aussi découragé en ne me disant pas pourquoi ils m’avaient refusé, à part le fait que ça ne rentrait pas dans une ligne éditoriale. J’ai proposé à un éditeur aux USA avec les auteurs duquel je travaille en tant qu’encreuse parce qu’ils proposaient des sortes de tremplins Ki-oon qui existent depuis longtemps ailleurs. Le but n’étant pas de gagner quelque chose mais d’avoir de la visibilité auprès du public car les lecteurs peuvent nous commenter directement et comme c’est sur internet il n’y a pas de filtre donc ils peuvent nous dire si ça marche ou pas et surtout qu’est-ce qui n’est pas bon et c’était ça qui m’intéressait.

A la base je travaillais sur les premières pages de Stray dog et en 1 mois ça a fait un carton avec 1 million de vues par jour à peu prés. Et du coup je me suis dit que je devrais peut-être proposé une nouvelle fois cette série, à présent j’avais un bagage avec un panel test de lecteurs internationaux. Malgré tout, ça ne s’est toujours pas fait.

Lors d’une convention, j'ai rencontré Izu qui cherchait un dessinateur pour une série qui est devenu Ayakashi. Il a vraiment flashé sur mon dessin donc il m’a fait rencontrer l’ancien directeur éditorial de Glénat Stéphane Ferrand. Quand il a vu aussi mon dessin il m’a dit qu’il ne voulait une copie d'un style existant mais de l’original... En fait il lisait déjà Stray Dogs en ligne. Pour cette série, je n'avais pas de contact chez Glénat, alors les dossiers ne sont jamais passés. Au final ils ont racheté une série qu’ils auraient pu avoir à la base.

A l’époque, l’éditorial n’était pas aussi poussé qu’aujourd’hui !

VanRah : J’ai envie de dire que mes titres se basent sur des mythes et légendes dans lesquels le folklore est très présent mais maintenant ça devient commun avec toutes les séries TV qu’on a. Mais il y a plus de 10 ans ça ne se faisait pas. Il y avait une idée préconçue sur l’idée selon laquelle seuls les japonais pouvaient faire du manga qui sortait des sentiers battus et le Seinen était réservé à deux trois titres.

Heureusement que ça a évolué et ça a évolué dans le bon sens.

VanRah : On été 5 dans une même fournée et finalement on a eu tous les 5 de bons retours. Ils se sont rendu compte qu’il y avait des choses qui pouvaient fonctionner et le marché a pu s'ouvrir.

Racontez-nous le jour où on vous a dit oui pour votre projet, comment travaillez-vous avec les éditeurs ? Vous font-ils des retours ? Est-ce que c’est de concert ?

Vinhnyu : Antoine m’envoie le script qui est validé avec l’éditeur, je commence le storyboard et je l’envoi à l’éditeur et à Antoine pour qu’il valide et s'il y a des corrections à faire on les fera. D’habitude on essaie d’avoir rendez-vous sur Paris pour clarifier un peu le storyboard. Quand celui-ci est validé je commence à encrer et à finaliser et puis j’envoie chapitre par chapitre finalisé à Antoine et l’éditeur. Quand le volume est fini on essaie de faire une petite correction s’il manque des choses.

Antoine Dole : La conception d’un livre c’est avant tout une aventure collective c’est vrai qu’on a la chance de travailler avec un éditeur très présent, qui est vraiment à nos côtés à chaque instant du scénario, du storyboard, de la finalisation des planches et c’est plutôt confortable d’être dans l’échange.

VanRah : Pour ma part, je ne travaille pas du tout pareil, je sais que pour beaucoup d’éditeurs, il y a ce travail d’échange qui est fait. Je précise que ce n’est pas la même chose pour chaque auteur et j’ai la grande chance d’avoir carte blanche sur quasiment tous mes tomes. Je présente le synopsis, si ça plait c’est pris et après ils ne me revoient que lorsque je rends le tome en main. Je suis libre sur tout ce que je fais mais ça c’est parce qu’à la base au fur et à mesure des tomes, mes personnages et moi avons pu montrer qu’on était capable d’évoluer tout seul.

Antoine Dole : En fait, je ne suis pas certain que ce soit une volonté de prouver qu’on peut évoluer tout seul, je pense que c’est une question de désir tout simplement. Y’a des projets auxquels j’ai envie d’être seul au monde et décider de A à Z ce que je veux retrouver dans mon livre et il y a des projets auxquels c’est intéressant aussi d’avoir un point d’éclairage différent. Je crois ça dépend vraiment du projet et que c’est du cas par cas.

VanRah : Ça dépend de la façon dont les gens aiment travailler. Je suis très autonome donc ça me dérange pas, au contraire ça me dérangerait limite d’avoir quelqu’un derrière mon épaule qui vient donner son avis. Ça ne m’empêche pas, lorsque j’ai des soucis ou des questions, de demander un avis externe comme ce sont des univers très complexes. Avoir quelqu’un d’objectif, qui ne connait pas et qui finalement fait le meilleur beta lecteur qui puisse exister à ce moment, c’est très pratique. C'est quelque chose que l'on a pas quand on s’autopublie. On n’a pas forcément le même suivi, la formation et le même recul par rapport à ses histoires.

Et toi Christophe, as-tu le même suivi ?

Christophe Cointault : J’ai tout découvert au fur et à mesure après le dossier éditorial, la conséquence a été de rencontrer physiquement mon éditeur et au final c’est avant tout une relation humaine donc soit ça se fait soit ça ne se fait pas. Chaque parcours est différent c’est ça qui est intéressant.

Moi j’ai eu la chance de tomber sur quelqu’un qui rentrait dans mon délire, dans mon petit monde et tout. Et donc j’aime bien ce dialogue qui me permet de développer Tinta Run correctement parce que sinon j’aurai tendance quand même à m’éloigner, comme c’est un univers foisonnant de termes inventés et beaucoup de jeux de pistes lancés dès le début.

L’éditeur est quand même là pour me recadrer pour me rendre plus réaliste et faire l’objet le plus cohérent possible à vous mettre entre les mains et on fait des réunions quand je fini mes planches, c’est lui qui réceptionne tout pour scanner, on discute de la suite et puis une fois le storyboard du tome suivant est fait je l’envoi par mail. On discute beaucoup si ce n’est tous les jours par Facebook des fois pour rien du tout. Ça me fait marrer, on est tous les deux dans notre délire et c’est très bien comme ça.

Antoine Dole : En fait ce qui est intéressant c’est que c’est toujours du domaine de l’échange et de la discussion c’est-à-dire que l’éditeur ne va pas venir en vous imposant et en vous disant quoi faire.

Christophe Cointault : C’est ça, il n’y a pas de formule même l’éditeur apprend en même temps, on avance en même temps. J’ai toujours eu une espèce d’image, je ne sais pas pourquoi il y a une image négative des éditeurs avec le stéréotype du costard et du cigare dans la bouche.

VanRah : Sache qu’il en existe, j’en ai côtoyé certain franchement qui impose des trucs. Ça dépend du vécu de l’auteur ça dépend aussi de l’éditeur où on tombe il y en a qui restent plus sur leurs positions que d’autres.

L’intérêt d’avoir choisi Glénat c’est qu’ils ont envie de comprendre l’univers ils ne sont pas en train de se dire « Est-ce que ça va se vendre ou pas ». Ils ont vraiment à cœur de défendre les personnages comme nous on les aime et puis surtout de s’adapter au cas par cas.

Antoine Dole : Ce qu’on est en train de dire sur les éditeurs est aussi valable sur les auteurs, il y en a qui n’ont pas envie qu’on leur fasse de réflexions, qui sont fermés à l’échange voilà après c’est un couple il y a des éditeurs pas sympas et des auteurs sympas, des auteurs pas sympas et des éditeurs sympas. Le meilleur match c’est quand c’est au service de la création.

Vu qu’on parle de la création, quelles sont vos méthodes de travail ? Par exemple pour l’écriture du scénario est-ce que tu peux nous dire comment tu fais, tu écris du début à la fin ou chapitre par chapitre ?

Antoine Dole : J’étais très effrayé quand j’ai commencé à travailler sur le manga parce c'est un volume de pages qui est quand même très significatif. Sur 4life on est à peu prés à 220 pages. Ma première crainte, quand j’ai réalisé que l’éditeur avait dit oui sur une partie du scénario, c'était ces 200 pages. Mais l’éditeur a été très rassurant. Pour mes projets, j'ai décidé de tronçonner par chapitre pour les travailler par petits morceaux. Ecrire 20-25 pages, c’est beaucoup moins impressionnant que de se lancer dans un scénario de 200 pages les yeux fermés. J’ai la sensation que ça balise aussi le travail. Après pour la méthodologie je travaille sur papier et sur ordinateur. Je trouve avec le papier la lenteur du geste de l’écriture amène peut-être des scènes plus intérieures, plus lentes là où au clavier je suis plus à l’aise sur les scènes d’action.

C’est un petit truc très personnel et qui ne se justifieront pas d’une personne à l’autre mais je crois que le but du jeu est de trouver le meilleur média et vecteur pour donner de la meilleure façon.

Vinhnyu : Sur 4life, le storyboard est fait sur un petit carnet traditionnel que je scanne et que je reprends à l’ordinateur. Quand je reçois le script, vu que c’est scindé en chapitre c’est plus facile que de dessiner directement 200 pages d’une traite. Il y a un checkpoint à chaque étape. Parfois la mise en scène Antoine a une préférence et le met dans le script et j’essaie de le réaliser. Si je trouve que ça ne marche pas vraiment j’essaie de changer un petit peu.

VanRah : Moi quand je commence une série j’ai le scénario qui est bouclé de A à Z dans ma tête. Donc si je venais à disparaître du jour au lendemain vous n’auriez jamais la fin des séries. (rires)

Après je vois les séries comme un film que je déroule dans ma tête au niveau duquel chaque séquence correspond à un plan ou un screenshot finalement. Donc après, quand je réalise la partie dessin je travaille aussi sur un support papier traditionnel et ça me permet de mettre en page les éléments. Je passe peu de temps sur un brouillon, je ne dois donc surtout pas oublier la façon dont je veux tourner les scènes. Je travaille sur tablette numérique où je dessine directement dessus et ça me permet de numériser directement mon dessin. Je ne travaille pas que sur une seule série, j’en ai 5 à mon actif et du coup ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à l’encrage. L’encrage sur papier, on le fait puis il faut gommer mais quand on gomme on a la brasure qui enlève une pellicule d’encrage. Une fois scanné, tous les traits au niveau de l’encrage vont apparaître, résultat il va falloir repasser de l’encrage. Avec le numérique, une fois faite, la partie de l’encrage ne bouge. Économiquement parlant c’est intéressant puisque les stylos destinés à l’encrage sont très chers car ils sont utilisés pour le comics américain et les mangas japonais. C’est 5 euros le stylo et pour une planche il m’en faut 2 du coup quand on fait des bouquins de 200-300 pages ça fait beaucoup.

L’intérêt principal est de pouvoir gagner du temps.

Contrairement à toi Christophe toi c’est le papier !

Christophe Cointault : Oui voilà moi c’est zéro ordi. Je suis incapable d’utiliser l’ordinateur, ça me saoule car je n’ai pas le même geste, je le perds. Je suis penché sur le papier j’adore ça et comme j’adore autant écrire que dessiner… J’écris beaucoup et il y a deux niveaux d’écritures dans une histoire y’a le niveau général c’est-à-dire celui où on sait où on va car c’est la raison d’être de l’histoire. Mon storyboard est assez détaillé on voit les cases faites à la règle, il y a déjà la taille des cases, le placement des bulles et des personnages. J’aime bien me prendre la tête à ce moment car j’ai peur d’oublier quand je serai sur ma planche un mois plus tard avec l’idée que j’avais sur le coup alors qu’avec le storyboard on est déjà dans l’élan puis ensuite je prends ma grande feuille D4 et crayonnage, encrage à la plume G essentiellement et plusieurs petites plumes voire parfois quelques feutres pour les traits dans le décor.

Après je gomme et je passe à la planche suivante. J’essaie d’en faire deux par jour donc 10 par semaine minimum ce qui me permet d’avoir en 18 semaines de boucler mes 180 pages.

Du coup, tu as des retours tu les refais sur ta planche ?

Christophe Cointault : En général vu que le storyboard est très précis et validé par l’éditeur normalement y’aura toujours des petits trucs après mais c’est pour ça qu’au moment de rendre les planches on fait une assez grosse réunion où mon éditeur regarde toutes les pages définitives car il y a encore une différence entre le storyboard et la page grand format, bien dessinée et détaillée. Donc c’est là qu’il me redit s’il y a des petits trucs à faire ou pas mais normalement ça reste minime. On essaie de minimiser le risque en amont. Je peux produire 2 livres par an donc ça roule comme ça.

S'en est suivi un échange avec le public qui a pu poser ses questions aux quatre mangaka...

Alors j’ai une question pour vous tous, pourquoi avez-vous décider d’être mangaka en France et pas de le faire publier au Japon ?

Antoine Dole : A choisir, je trouve que la création française est plus intéressante. Au Japon la publication d’un manga se fait d’abord publier par la presse, les auteurs doivent donc se plier à une charte dans en termes de cible et de lectorat, l’âge de ton lectorat, le genre dans lequel tu destines ton histoire et du coup c’est vrai qu’en termes de création française on a une liberté, un terrain d’exploration et un champ de créativité qui est assez illimité. On peut mélanger les genres et 4life c’est un peu ça on mélange le fantastique avec le récit de l’intime, des magical girls qui s’entre-tuent et c’est plutôt intéressant de pouvoir mélanger les genres et je pense que c’est une liberté qui a contrario pour un mangaka japonais peut nous envier car on est totalement libre de proposer des histoires, des objets tels qu’on les a imaginé et pas tel que le cadre autour de nous nous impose de les faire.

VanRah : Personnellement, j'ai testé la publication américaine et japonaise car j’ai un de mes titres qui est chez Shonen Jump +. Le seul truc qui m’a poussé à rester sur les publications avec un éditeurs français c’est vraiment de pouvoir rencontrer ses lecteurs pour de vrai, parce que on va dire qu’ailleurs c’est loin et il faut y aller, vous n’allez pas forcément pouvoir rencontrer les gens directement. Bien sûr internet c’est super vous avez des gens qui peuvent vous faire des retours le jour et la nuit mais le fait de pas pouvoir rencontrer vraiment les lecteurs qui lisent, pour moi c’est eux qui font vivre les personnages. Quand ils m’en parlent comme s’ils parlaient d’amis, pour moi qui considère mes personnages comme mes enfants ça me fait plaisir. C’est un contact qu’on a très peu en passant ailleurs, surtout quand on n’est pas dans son propre pays. J’ai eu la chance d’avoir eu une séance de dédicaces aux Etats-Unis, les gens sont adorables mais on y est venu une année mais qu’on ne sait pas quand est-ce qu’on va revenir car c’est loin. Je ne sais pas si je pourrai faire ça souvent et ça a un coût. Là il est possible de se déplacer assez facilement et on a un échange qui n’est pas le même parce que justement on a vraiment un public qui parle notre langue et qui ont la possibilité de lire la version originale. Il y a des différences dans les traductions avec des personnages plus incisifs en version américaine.

Je voulais savoir comment vous envisagez votre futur, est-ce que vous vivez sereinement avec cette précarité qui plane chez les auteurs ?

VanRah : Personnellement, j’ai la chance de vivre de mes séries de façon intégrale après là on revient sur la question de l'éditeur. On a des éditeurs qui respectent la création de manière générale et qui sont prêts à payer correctement les auteurs. A l'inverse, il y en a qui considèrent que 6 mois de travail ne valent que 5000 à 6000 euros. Donc tout dépend de cette manière de travailler, même si tous les auteurs ne partent pas avec des chances égales. Il faut aussi savoir ce qu'on est prêt à accepter pour devenir professionnel. C’est vrai qu’il y a beaucoup de compétitions c’est quelque chose de très sélectif. Maintenant, je pense que celui qui reste tenace réussi alors que celui qui se décourage ne réussit plus.

La question financière bien sûr qu’elle se pose, moi personnellement j’ai encore mes deux professions mais je peux vivre confortablement de mes revenus d’auteur. Tout dépend de la maison d’édition où vous êtes et du respect qu’à l’éditeur envers ses auteurs.

Antoine Dole : Je voulais remercier celui qui a posé cette question, car les auteurs ont besoin de sentir que les lecteurs sont concernés par ces questions-là.

On est à l’aube de quelque chose qui est effrayant pour beaucoup d’auteurs. On est quelques-uns à avoir la chance de vivre de notre métier ou du moins suffisamment pour voir les choses arriver sereinement mais il y a toute une génération d’auteurs qui a peur et qui a l’impression d’être sacrifié et c’est important dans ce combat là qu’on retrouve sur internet sur les réseaux sociaux avec les #Auteurencolère ou #Payetonauteur qui font sentir que les lecteurs sont aussi conscients que s’il n’y a pas d’auteurs il n’y a pas de livres.

Conférence retranscrite par Zebuline. Remerciement à Flavien Appavou de Mangas.tv qui a animé l'événement.

Crédits photo : Compte Twitter de Glénat.